-

销量连连失利,长虹电视需要一次重生

野豹财经 / 04月19日 16:29 发布

在彩电行业风云变幻的当下,长虹电视作为中国家电行业的老牌巨头,曾凭借其卓越的技术创新和产品品质,一度成为国人心中的“民族品牌”。

然而,进入2024年,这家老牌家电巨头的处境却愈发尴尬,全年电视销量仅380万台,同比下滑12%,市场份额缩水至9.8%,首次跌出行业前三。更令人唏嘘的是,2025年第一季度销量进一步探底至78万台,同比暴跌28%,被小米、TCL等品牌甩开身位。从"国民品牌"到"掉队者",长虹电视的困境究竟因何而起?

其实长虹电视的困境并非孤例,而是传统制造业巨头在智能化与全球化浪潮下共同面临的难题。一方面,智能家居、AIoT(人工智能物联网)等新兴领域需求激增;另一方面,传统电视市场增速放缓,叠加全球经济复苏乏力、消费者信心疲软,行业整体承压。长虹电视在这场变革中,既面临着技术卡脖子的隐忧,也承受着生态困局的重压。

规模与利润的生死博弈

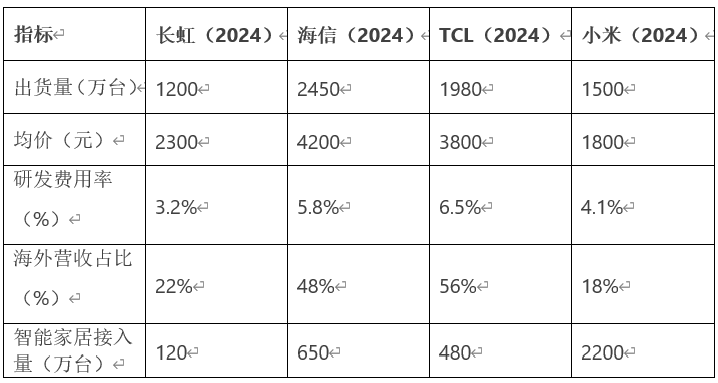

长虹2024年财报看似稳中有进,实则暗藏危机。尽管国内出货量达860万台,但均价同比下降12%至2300元,导致营收同比仅增长2%。与此同时,海信凭借ULED X技术将75英寸以上高端机型市占率提升至38%,TCL通过Mini LED产品线实现均价同比增长18%。一场“高端市场失守、低端利润萎缩”的双重绞杀战已然打响。

其一:价格战的“慢性自杀”

长虹2024年发动“百城千店”降价促销,55英寸4K电视一度跌破999元,短期拉动销量增长15%。但低价策略导致单台毛利从2021年的210元锐减至2024年的75元,净利润率跌破4%。更致命的是,用户心智被锚定在“廉价品牌”,其天猫旗舰店搜索关键词中“便宜”占比达47%,远高于“画质”(12%)和“智能”(9%)。

其二:线下渠道的“沉没成本”

长虹全国1.2万家专卖店仍是销售主力(占比65%),但单店年均销量从2021年的420台降至2024年的270台。反观小米通过“线上直营+商超联营”模式,将渠道成本压缩至长虹的60%,2024年线上销量占比突破75%。某区域经销商坦言:“长虹要求门店必须陈列20款机型,但70%的销量来自3款低价机,库存周转天数比行业均值高40%。”

其三:智能化转型的“半吊子工程”

长虹虽早在2016年推出CHiQ系列智能电视,但其自主研发的虹领金系统2024年用户日均使用时长仅32分钟,不足小米PatchWall系统的三分之一。更尴尬的是,长虹与华为鸿蒙、谷歌Android TV的合作始终停留在浅层适配,2024年智能家居设备接入数仅120万台,不足海信“生态圈”的五分之一。

四面楚歌下的行业竞争

长虹电视所处的彩电行业竞争异常激烈。一方面,传统家电巨头纷纷布局智能化领域,凭借其强大的技术实力、资金优势和市场资源,对长虹电视形成了围剿之势。另一方面,新兴科技企业也不断涌现,它们以灵活的创新模式和独特的技术优势,对长虹电视构成了挑战。

第一梯队:海信、TCL的“技术+高端”双杀

海信凭借ULED X激光电视在75英寸以上市场占据绝对优势,2024年高端产品毛利率达32%;TCL通过华星光电垂直整合,将Mini LED成本降低20%,其北美市场营收同比增长45%。

第二梯队:小米、华为的“生态降维打击”

小米电视通过“硬件负利+广告分成”模式,2024年互联网服务收入达58亿元,单用户年均贡献收入42元;华为智慧屏则依托鸿蒙系统,实现与手机、平板的无缝互联,其高端机型复购率超60%。

海外市场的“虚假繁荣”

长虹将海外市场视为第二增长曲线,2024年出货量同比增长35%至260万台。但亮眼数据难掩结构性缺陷——其海外业务净利润率仅为1.8%,且面临地缘政治与本土化运营的双重夹击。

第一:新兴市场的“低端陷阱”

在东南亚和非洲市场,长虹以“低于成本价10%”的激进策略抢占份额,2024年在越南市占率达17%。但低价模式导致恶性循环:菲律宾经销商要求账期延长至180天,尼日利亚因货币贬值产生汇兑损失1.2亿元。更严峻的是,TCL在印度尼西亚投资8亿美元建设本土工厂,通过供应链本地化将成本压低15%,长虹的价格优势正被快速稀释。

第二:欧美高端化的“碰壁”

长虹2025年高调宣布进军欧洲市场,但其8K电视因未通过德国TÜV色彩认证而遭下架,OLED产品线则因专利问题向LG支付2.3亿元授权费。结果,其欧洲市场均价仅为海信的一半(499欧元 vs 998欧元),且90%销量来自沃尔玛贴牌订单,品牌溢价近乎为零。

第三:供应链的“卡脖子”危机

面板采购成本占长虹总成本的60%,但其对京东方、华星光电的依赖度高达85%。2024年第三季度,因面板厂优先供应海信、小米等大客户,长虹55英寸面板采购价被迫上浮8%,直接导致季度利润下滑23%。

重生还是沉没?

长虹的1200万台出货量里程碑,既是对其制造能力的肯定,亦是对其转型无力的讽刺。短期看,收缩低端产品线、绑定面板巨头或许能维持现金流;长期而言,能否在8K、OLED、芯片三大战场实现突破,将决定其能否跳出“中国制造”的廉价标签。

当海信喊出“显示技术无国界”,TCL立下“全球高端前三”军令状时,长虹的当务之急,或许是先回答一个根本问题“除了价格,我们还能凭什么让消费者买单?”

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号