-

经营、资本双轮驱动,锦江酒店:出行放开酒店龙头率先受益

老范说评 / 2023-01-30 10:17 发布

1、锦江酒店:外延内生成就万店龙头,泛中档战略清晰

1.1、有限服务型酒店龙头,跨区域多品牌协同发展

客房规模仅次于万豪,疫情期间持续扩张。根据《HOTELS》杂志公布的 2021 年全球酒店集团规模数据,锦江国际连续两年位列第二,仅次于万豪国际,是唯三客房数量超过百万的酒店集团之一。

2021年,锦江国际在全球疫情严重的环境下逆势扩张,新增客房数10.6万间,总房间数达到 123.9 万间。

截至2022年9月30日,锦江酒店拥有开业酒店 11,251 家,签约酒店 15,777 家分布于中国境内 31 个省、自治区和直辖市 337 个地级市及省直属管辖县市,以及中国大陆境外59个国家或地区,有效会员总数达到 1.82 亿。

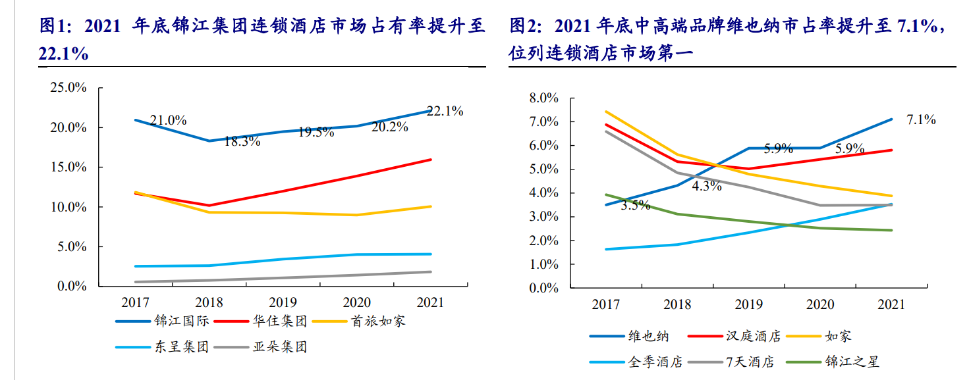

龙头优势加强,集团及品牌市占率持续提升。

公司专注有限服务型酒店,作为行业龙头,根据盈蝶咨询数据,公司在连锁酒店市场中的占有率由 2018 年底的 18.3% 提升至 2021 年底的 22.1%,领先华住 6.2 个百分点,领先首旅 12.0 个百分点,且仍在持续提升中。

公司借助维也纳品牌发力中高端市场,满足消费者对于品质升级的需求,形成良好的品牌效应,维也纳酒店市占率由 2017 年底的 3.5%快速提升至 2021 年底的 7.1%,成为公司近年来高速成长的第一动力。

全球化布局,境内境外业务并重。

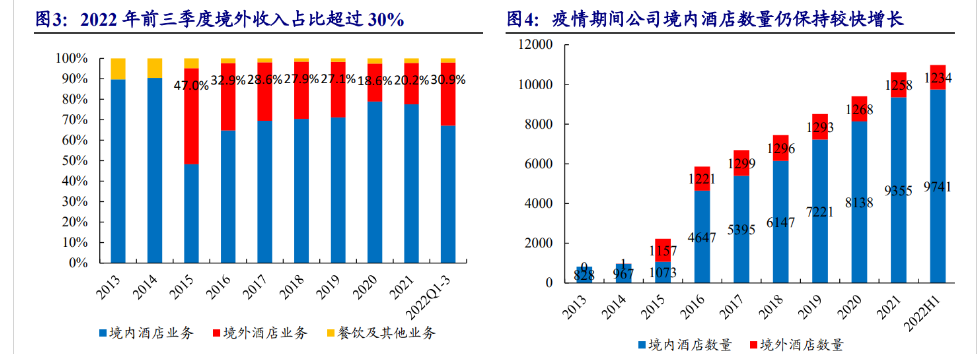

2015 年公司收购法国卢浮酒店集团,自此开启跨区域的全球化战略布局。截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有已开业境内酒店 9741 家,境外酒店 1234 家,已签约未开业酒店合计 4803 家。

2022 年前三季度,国内受到疫情冲击较大,同时欧美地区放松管控,境外旅游市场迎来率先复苏,境外酒店业务收入占比提升至 30.9%。中国出境游恢复后,与集团共享 1.82 亿有效会员的境外酒店也有望受益。

分地区来看,华东及华南是公司的优势区域,2021 年两地区酒店数量分别占比 29.7%和 20.1%,其中广东占比 16.3%。

公司在东北、西北等区域布局相对较少,有望以中端酒店和经济型酒店升级产品向空白区域重点发展,向三线及以下城市下沉,同时以高端品牌深耕现有优势区域,提升品牌影响力。

境外酒店主要集中在法国市场,占比 67.8%。2018 年锦江国际收购欧洲高端酒店龙头丽笙集团,境外版图进一步扩大,同时公司与丽笙就丽亭、丽柏、丽怡、丽芮四个品牌在中国境内的发展签署管理许可协议,进行品牌合作收益分成,借助丽笙的品牌优势及高端酒店经验进军国内高端市场。

品牌矩阵完善,发展重心明确。

公司目前拥有 39 个酒店品牌,品类丰富,档次完善,多品牌协同布局优势凸显。

公司最新品牌矩阵划分轨道品牌、赛道品牌和轻发展品牌,精简品牌布局,重点发展战略型品牌、优势型品牌,提升经营效益,助力公司高质量发展。同时公司注重现有品牌的战略升级,通过对旧产品进行迭代,配合应用模块化的装配式建筑和规模化采购平台,新产品在降低成本、缩短工期以及提升 RevPAR 方面改善显著,盈利能力大幅增强,为加盟商的投资回报带来正向增量。

以锦江之星 5.0 产品为例,一线城市的北京和平门酒店,改造前 RevPAR 是 293 元,改造升级后达到 527 元,提升 79.86%,相对下沉区域的河南焦作酒店,改造翻新后的 RevPAR 从 109 元提升到 157 元,提升 44.04%。

维也纳国际 5.0 样板间施工期为 25 天,相比原维也纳国际工期缩短 50%,提效 1 倍消费需求升级下,经济型酒店加速转型。

《2021 中国统计年鉴》数据显示,中国月收入 2000-5000 元的有 3.8 亿人,当下消费市场呈现扩大趋势,下沉市场大有可为,高性价比酒店仍是酒店消费者的重要考量点。

相较于中高端酒店品牌,经济型连锁酒店在下沉市场的布局更早更全面,其强大的品牌号召力和快速复制能力帮助经济型酒店探索投资新蓝海。

公司的锦江之星和 7 天两大品牌经过数十年的发展沉淀,拥有较好的品牌认知度及优势的门店位置,经过存量升级改造后,有望凭借其“高性价比”的焕新产品,重获投资者和消费者的青睐。

1.2、并购优质酒店,推动集团高质量发展

历史悠久,国资控股实力雄厚。

锦江酒店的历史最早可以追溯到 1935 年的锦江茶舍,新中国成立后,出于接待国内外政要的需要,上海政府于 1951 年成立锦江饭店。

1991 年,上海国资委控股的锦江国际(集团)成立,锦江国际控股的两家公司锦江酒店(600754.SH)及锦江资本(2006.HK,已退市)分别于上海、中国香港两地上市。

2010 年,公司以星级酒店业务资产与锦江资本(原名:锦江酒店集团)的“锦江之星”经济型酒店业务资产进行置换,聚焦有限服务型酒店细分领域。

三次并购整合,成就酒店行业全球龙头。

回顾欧美成熟酒店集团的发展历史,并购整合在其中发挥着重要作用,成功的三次并购也成为锦江近年来规模快速扩张的主要驱动,奠定了公司的行业地位。

卢浮:出于“全球布局、跨国经营”的发展战略,在资本助推下,2015 年 9 月,公司从喜达屋资本手中收购法国卢浮集团 100%股权。卢浮集团成立于 1976 年,深耕经济型酒店和中档酒店市场,旗下主营四大品牌系列,Première Classe、Campanile、Kyriad 系列和 Golden Tulip 系列。根据东洲资产评估报告,收购前卢浮集团已拥有 1,115 家酒店,分布于全球 46 个国家,具有国际竞争力。

铂涛:2016 年 2 月,公司与铂涛原股东签订协议,收购铂涛(Keystone)约 80% 的股权。根据东洲资产评估报告,在收购前,铂涛旗下主要分为两大业务板块,一是以 7 天为主的经济型酒店业务,二是在集团私有化 7 天酒店后推出的一系列中高端酒店品牌,包括铂涛菲诺、麗枫、喆啡、潮漫以及希岸,为锦江此后的中高端品牌战略打下基础。于 2018 年和 2021 年,公司相继收购铂涛少数股东股权,现已合计持有铂涛 100%股权。

维也纳:2016 年 6 月,公司与创始人黄德满先生签署股权购买协议,收购其持有的维也纳酒店 80%的股权。财瑞资产评估报告显示,维也纳于 2015 年已在中国酒店集团 50 强中位列第 7 位,在收购前,旗下酒店以维也纳国际、维也纳智好两大品牌为主,定位中高端,精选优质配套,品牌理念“五星体验,二星消费”。2022 年 6 月,公司收购维也纳少数股东的 10%股权,持股比例上升至 90%。

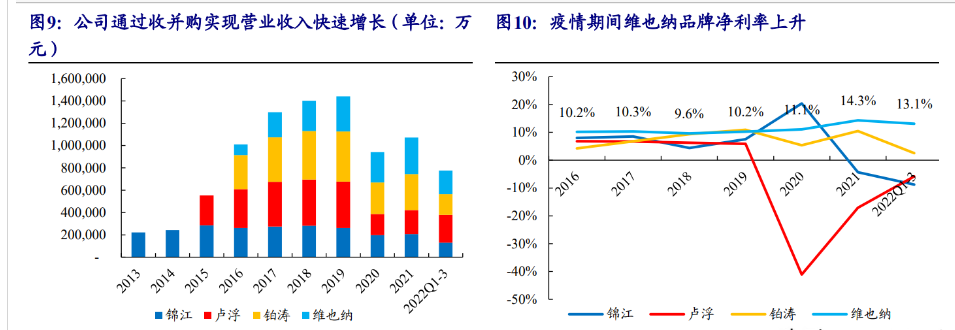

集团规模快速扩张,中高端品牌盈利能力更强。

三次重大并购后,锦江酒店规模实现跨越式增长,2013-2016 年,公司营业收入由 26.8 亿元增长至 106.4 亿元,客房规模由 10.1 万间增长至 56.9 万间。

疫情期间,定位中高端的维也纳品牌显现出更强的经营韧性和下沉市场区域优势,盈利能力不降反升。2019-2021 年,维也纳酒店净利润率由 10.2%增长至 14.3%。同时,境外旅游市场快速回暖,卢浮酒店 2022 前三季度净亏损率已收窄至 5.9%,2022Q3 单季度实现盈利。

1.3、紧抓机遇,坚定中档以上拓店步伐

2017 年后经济型酒店供需趋宽,中高端差异化酒店迎机遇。

经过十年的蓬勃发展,2013 年酒店业迈入供需平衡阶段,2017 年后,行业整体呈现供大于求,增速放缓,经济型酒店品牌开始谋求向上发展,布局新锐中档酒店品牌。

中档酒店一方面满足了消费者对于品质升级的需求,另一方面以更高的投资回报受到加盟商的青睐。

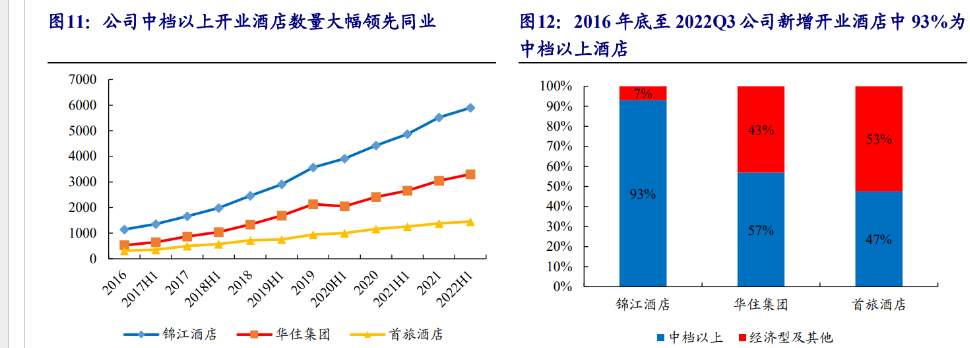

后来居上,坚定中高端战略不动摇。华住率先开启中档以上酒店布局,以全季酒店为拳头产品,截至 2014 年底已拥有中档以上酒店 176 家,彼时锦江只拥有中档以上酒店 5 家。

2016 年,公司相继收购铂涛、维也纳,通过集中两大酒店集团的优势资源及长期品牌沉淀,公司中档以上酒店数量首次反超华住,并在此后坚定中高端化战略,加速差异化布局。

2016 年底至 2022Q3,公司新增开业酒店中 93%为中档以上酒店,华住、首旅分别为 57%和 47%。

2、疫情期间供给出清,复苏将近酒店行业又迎周期性机遇

2.1、小规模单体酒店出清,连锁化率快速提升

需求侧,疫情反复致使旅行需求收缩。疫情管控限制出行场景,出境游停滞、跨省游受限背景下,旅游数据持续低迷,国内旅游人次减少,旅游收入大幅下降。

受 4 月上海疫情及 7 月后各地疫情散发影响,2022 年一至三季度,国内单季度旅游人次分别同比下降 19.0%/26.2%/21.9%;可比口径下,恢复至 2019 年同期的 47%/48%/42%。2022 年上半年,国内旅游收入(旅游总消费)1.17 万亿元,同比下降 28.2%,仅恢复至 2019 年同期的 42%。

供给侧,酒店运营的固定成本高企,营业额锐减下单体酒店生存困难。

迈点研究院数据显示,2019 年-2021 年,租金成本以及人力成本在连锁酒店运营中的成本占比分别为 40.97%和 26.84%。

虽然地方及政府出台各类纾困政策,如开业补贴、降低或面借贷利息等,一定程度上缓解了住宿企业的租金成本,但仍有大量经营韧性差的非酒店类住宿企业及小规模单体酒店关闭。

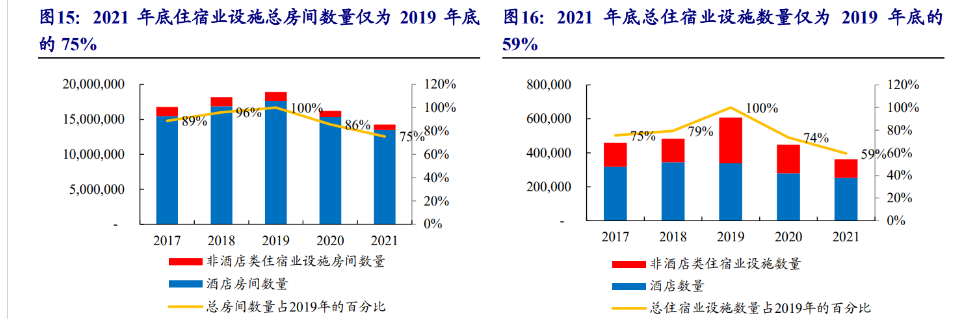

根据中国饭店协会数据,截至 2021 年底,全国共有住宿业设施 36.13 万家,客房总规模 1424 万间,分别收缩至 2019 年底的 59%和 75%。非酒店类住宿企业数量在总住宿业中的占比由 2019 年底的 44% 缩减至 2021 年底的 30%。

国内酒店连锁化率提升,低线城市及小规模酒店仍有较大空间。

疫情下抗风险能力差的单体酒店加速出清,集团化整合运营优势凸显,国内酒店整体连锁化率由 2018 年底的 19%增长至 2021 年底的 35%,提升 16 个百分点。

期间,高线城市连锁化率优于低线城市,2021 年底三线及以下城市连锁化率为 30%,低于整体水平,但提升速度更快。同时,2021 年底客房规模在 70 间以下的酒店连锁化率仅为 19%,根据中国饭店协会数据,2021 年底,规模在 70 间以下的酒店房间数量占比国内整体酒店房间数量的 47%,未来 70 间以下酒店的连锁化率仍有较大提升空间。

对比欧美成熟市场,我国酒店连锁化率仍有较大差距。

Frost & Sullivan 报告显示,2019 年,美国酒店连锁化率为 71.8%,全球为 41.1%。

疫情证明连锁酒店集团拥有更高效的运营管理能力和更强的抗风险能力,能够给予加盟商一定的金融支持和管理辅助支撑,酒店连锁集团的扩张规模有望在疫后保持快速增长。

Frost & Sullivan 预计中国酒店的连锁化率将由 2021 年的 31.5%提升至 2026 年的 47.8%,2021 至 2026 年国内连锁酒店客房数量的复合增长率将达到 9.7%。

2.2、复苏周期渐近,复盘衰退期后酒店业恢复情况

建设周期长、资本投入大导致供需易错配,酒店业呈现明显周期性。

从需求侧来看,酒店主要分为商旅和休闲旅游,国内商旅客人在整体酒店行业中占比较高, 通常在 50%至 60%及以上,其发展与宏观经济相关,呈现经济的周期性。

从供给测来看,酒店从施工、筹备到正式开业通常需要经历 6 至 9 个月的时间,若酒店选择新建物业则需要更长时间。同时,酒店的资本支出大,投资回报期长,供给存在滞后性,无法与需求在阶段性的时间内形成匹配,从而导致酒店行业呈现周期性特征。

根据美林时钟,酒店业周期可分为 4 个阶段:复苏、繁荣、滞涨和衰退。

(1)复苏周期:行业需求逐渐恢复,OCC(入住率)开始加速提升,但整体仍处于供过于求的状态,ADR(客房平均售价)仍在下降的降幅趋缓,RevPAR(每间可售房收入)同比转正。

(2)繁荣周期:复苏过后需求大幅增加,ADR 开始加速提升,OCC 则增速趋缓,行业利润出现明显好转。

(3)滞涨周期:随着行业过热,入局的投资者增多,导致供给增加,OCC 开始加速下降,ADR 增速趋缓,同时 RevPAR 开始同比转负。

(4)衰退周期:经历需求收缩,整体供大于求,行业供给开始出清,OCC 降幅收窄,ADR 加速下降。

复盘国内酒店业前两次较为明显的衰退期,需求受压导致的衰退复苏期反弹更为快速,供给端结构变化导致的衰退影响更为深远。

(1)2003 年 3 月出现非典疫情,根据 STR 数据,国内酒店表现于 2003 年 5 月落至谷底,整体市场入住率降至 18%,非典疫情解除限制后,8 月酒店整体入住率回升至 67%,北京、广东、中国香港等地受疫情影响严重,共历经 6 个月恢复至非典前水平。2004 年,居民前期受积压的旅游需求呈现突增式增长,入住率大幅反弹并超过非典前水平。

(2)2011 年至 2015 年,因前十年住宿业固定资产投资额的持续高增,经济型酒店快速跑马圈地,酒店业整体供给趋于饱和,入住率同比转负,房单价增长乏力,住宿和餐饮业固定投资停止增长,物业进入存量博弈期。

2016 年开始,消费升级背景下,具备差异化的中高端酒店以优质服务和性价比获得消费者青睐,同时以较高的经营利润获得投资者认可,酒店业在结构升级下重获复苏。

2019 年开始,行业一直处于衰退周期,2023 年有望迎来边际复苏。

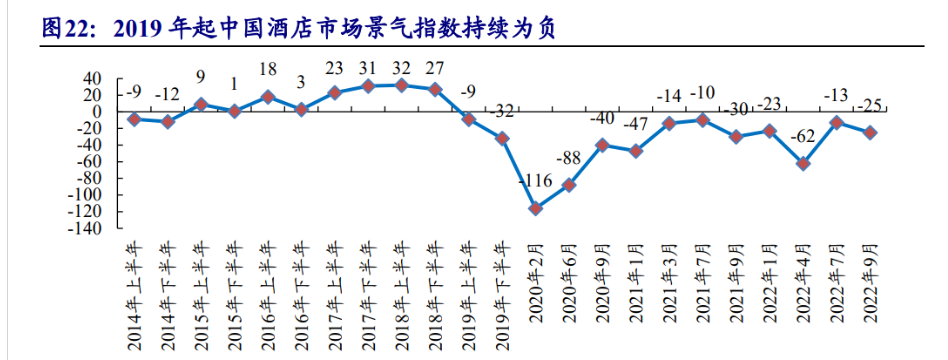

据浩华咨询调查显示,2019 年上半年,中国酒店市场景气指数转为-9,2020 年至今,疫情反复及管控升级导致投资者对于市场前景的不确定性尚存,市场信心持续为负。

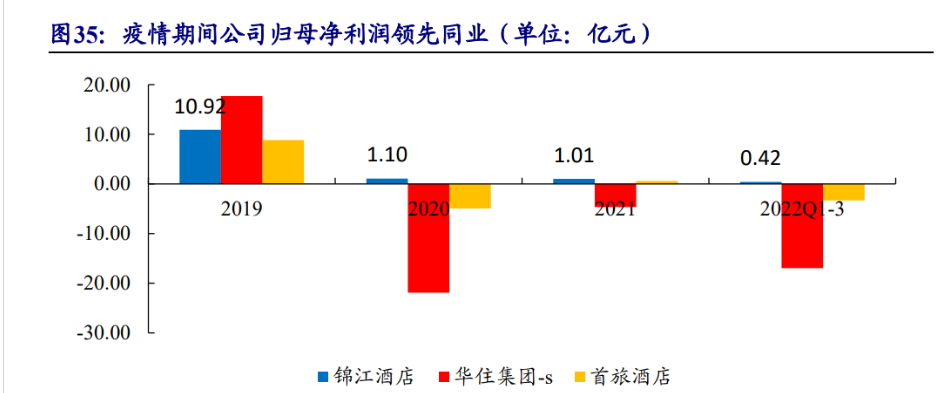

大型龙头酒店集团把握行业出清机遇,逆势拓店,2020 年至 2022 年三季度,锦江/华住/首 旅分别净新增酒店 2737/2658/2876 家(首旅新增数包含轻管理),有望在行业复苏周期中释放利润弹性,跑出 α。

2021 年疫情相对缓和,浩华数据显示,四星级酒店 RevPar 同比增长 18.5%,恢复速度快于五星和三星级酒店的 14.1%和 6.8%,预计出行管控放松后,中高端酒店业绩恢复弹性将大于经济型和豪华型酒店。

境外旅游业加速复苏,酒店入住率大幅回升。

随着越来越多国家和地区取消入境限制,被压抑的旅游需求释放,境外旅游业呈现明显复苏态势。联合国世界旅游组织数据显示,2022 年 1-9 月,按可比口径,全球出国旅客人次已恢复至 2019 年同期的 63%,欧洲恢复至 81%,亚太地区受中国防疫政策影响恢复至 17%。

酒店方面,根据 STR 数据,全球酒店入住率从 2022 年 1 月的 43%提升至 66%,其中欧洲 9 月入住率已达到 77%,美洲/中东/非洲入住率分别为 66%/63%/61%。

3、“资金充裕”+“降本增效”,双轮驱动助力锦江成长

3.1、资本驱动:定增资金助力公司并购扩张,境外上市推进国际化布局

定向增发补充公司资金,引入战投推动重大收并购顺利进行。

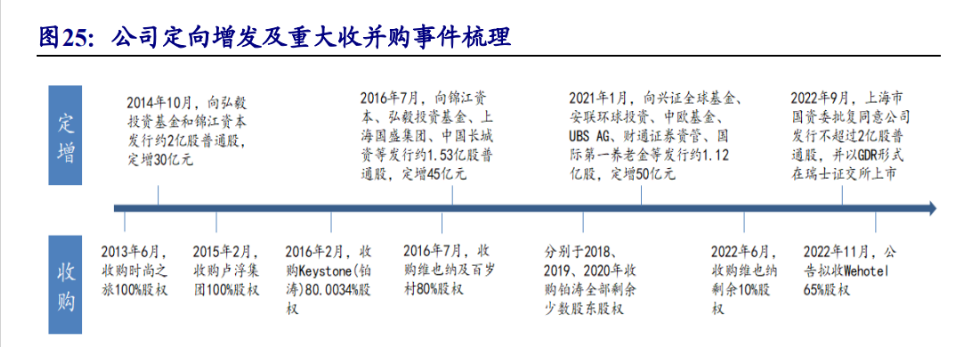

公司自 2010 年聚焦有限服务型酒店业务以来,已成功于 2014、2016 和 2021 年分别发行三轮定增,金额分别约为 30、45 和 50 亿元,在为公司补充运营资金、升级现有业务的同时,也帮助公司优化资本结构、降低财务风险,推动公司战略收购的进程。

定增一:2014 年 10 月,引入战投弘毅投资基金,定增金额约 30 亿元,10 亿元用于偿还收购时尚之旅产生的短期借款,20.35 亿元用于公司有限服务型酒店业务规模及门店扩张。

定增二:2016 年 7 月,公司向战投弘毅基金、同是上海国资委控股的国盛投资以及其他资管公司发行约 45 亿元的定增。

公司于 2015 年支付 82.69 亿元现金收购卢浮集团后,资产负债率由 2014 年底的 23%上升至 2015 年底的 69%。此次募集资金用于偿还借款,保持公司持续债务融资能力,为公司后续发展预留空间。

定增三:2021 年 1 月,公司成功向兴证全球基金、安联环球投资、中欧基金、UBSAG 等公司发行 50 亿元定向增发,其中 15 亿元用于偿还短期借款,缓解新冠疫情造成的短期经营现金流压力,8.5 亿元拟用于收购上海齐程网络科技有限公司(WeHotel)65%的控股股权,加强公司前端数字化整合能力,剩余 28.8 亿元拟用于酒店装修升级项目。

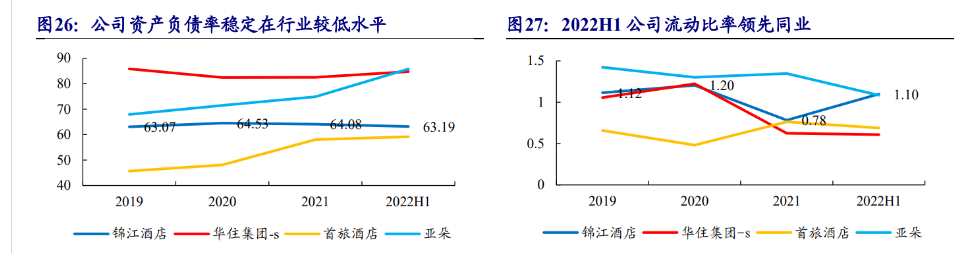

公司资本结构保持稳健,偿债能力处于行业领先水平。

公司较同业拥有更为健康的资本结构和更充裕的净现金流,尽管新冠疫情反复扰动,2019 年至 2022H1 公司资产负债率仍连续稳定在 63%左右,2022H1 流动负债比率达到 1.10,华住、首旅仅为 0.61 和 0.69。

三年疫情导致酒店行业利润及现金流恶化,酒店品牌估值下滑,亚朵(股票代码:ATAT)此次 IPO 发行价较 2021 年减少约 15%,募资总额缩水近八成。估值下行背景下,充裕的资金储备和强大的融资能力有望帮助公司实现进一步的并购整合。

拟发行 2 亿股 A 股为基础证券的 GDR,推进全球化长期资本运作。

2022 年,上海市国资委批复同意公司以 GDR 的形式在全球范围内发行 2 亿股普通股,该部分增发股份面向合格的国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

通过在瑞士证券交易所上市,进一步加深了与欧洲资本市场的互联互通,有助于公司利用国际资源实现进一步的业务拓展并推进全球化战略布局。

2022 年以来欧洲旅游市场持续转暖,2022 年前三季度公司以卢浮为主的境外酒店收入为 25 亿元,收入占比已达到 30.9%,2022Q3 境外 RevPar 已恢复至 2019 年同期的 109%。

依托境外上市及资金募集,公司未来有望延续战略收购,进一步实现规模拓展、品牌升级。

3.2、经营驱动:加块数字化转型,降本增效成果显著

依托“一中心三平台”,把握产业数字化变革趋势。

2019 年起,按照“基因不变、后台整合、优势互补、共同发展”16 字方针,公司内部以提质增效为目标,设立全球酒店管理委员会,共同建设围绕“一中心三平台”的集团策略和后台支持体系,包含锦江全球创新中心(GIC)、WeHotel、采购平台(GPP)和财务平台(FSSC),协调和督促各品牌之间的资源整合以及产业链协同,全方位为集团发展赋能,推动公司国际资源与自有优势的嫁接。

GIC 全球创新中心:自定位为“锦江的大脑”,最早团队来自于上海锦江卢浮亚洲酒店管理公司,负责探索集团和创新相关的工作,如市场趋势调查、产品迭代、发现并解决加盟商和消费者痛点等。

WeHotel 全球旅行产业共享平台:通过承接铂涛、维也纳、卢浮的客户资源,实现各品牌平台在酒店预订、会员对接和人力资源等方面的协同与整合,降低高佣金率的 OTA 渠道占比,降低销售费用,提升自有订房渠道收入及会员复购。

GPP 全球采购平台:致力于整合全球酒店供应链,数字化手段赋能,加盟商在平台商城统一下单,集中采购大幅降本,产品质量及标准得到保障。如原材料上涨的消耗类物资棉织品,集中采购后综合降价约 8%。

FSSC 全球财务共享平台:通过智慧信息系统,为酒店从营建、开业筹备到正式运营的全生命周期赋能,对财务进行透明化集中管控,为酒店提供一站式财务服务。

扩充会员规模,注重会员体验,提升直销及复购。

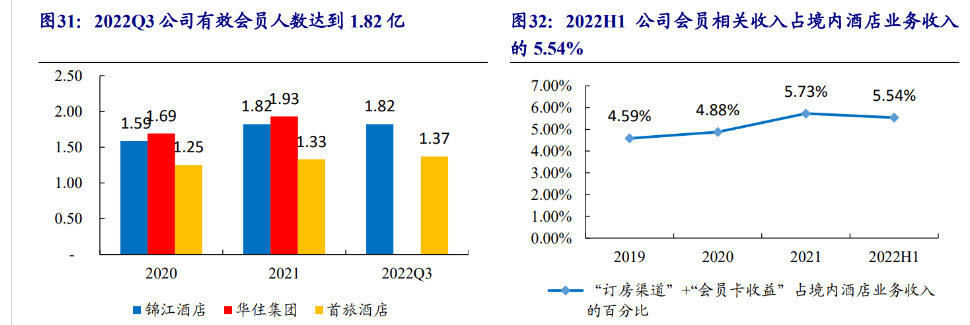

截至 2022Q3,锦江酒店有效会员人数已达到 1.82 亿人,较 2020 年提升 15%。

通过整合各品牌会员资源、搭建会员生态、打通会员积分等措施,公司会员贡献收入得以提升,2022H1 公司“订房渠道”和“会员卡收益”两项会员相关收入合计占比境内酒店业务收入的 5.54%,并表 WeHotel 后该比例有望进一步提升。

疫情期间公司加强成本管控,经营效率持续提升。

为应对疫情造成的负面影响,公司大幅缩减开支,借助数字化系统管理,公司实现在人力成本及管理费用方面的严格把控。

2020 年和 2021 年,公司员工数量分别同比下降 14%和 5%,管理费用率 由 2018 年的 27.83%减少至 2021 年 20.63%,经营指标 EBITDA Margin 由 2018 年的 22.64%上升至 2021 年 27.75%,降本增效成果显著。

2022H1 受上海疫情扰动,公司 EBITDA Margin 下降至 23.35%,但仍高于疫情前。

费用优化、提质增效成果下,预计公司收入恢复至疫情前水平后,利润水平将较 2019 年有更大提升。

4、盈利预测与估值

4.1、盈利预测

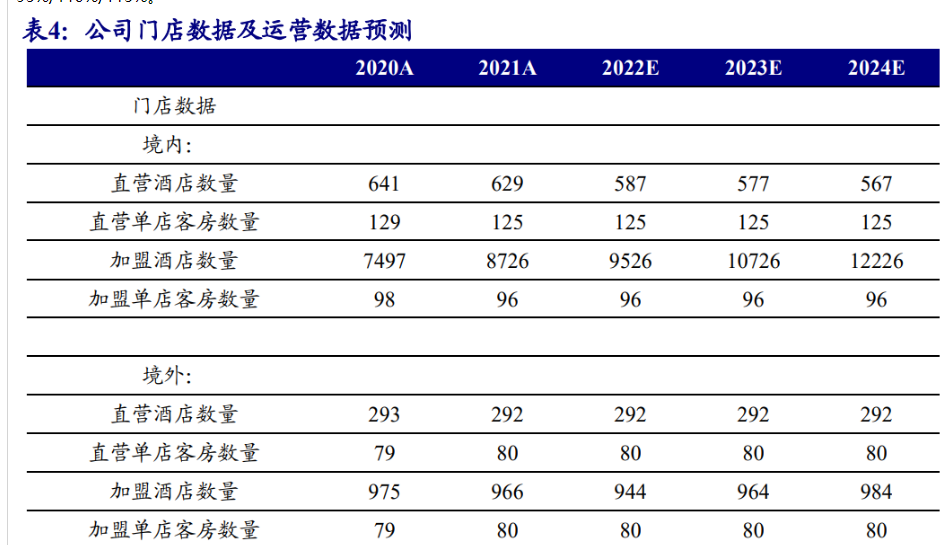

新增酒店数量:公司连续两年计划下一年新增酒店 1500 家,考虑到近期防疫政策出现的积极变化,2023 年国内出行有望恢复常态,加盟商信心回补,2022 年因疫情拖累开工的签约酒店有望在 2023 年开出,预计 2022-2024 年公司境内将新增加盟酒店 800/1200/1500 家,直营酒店调整减少 42/10/10 家。欧洲旅游市场快速回暖,未来公司有望开拓东南亚市场贡献增量,预计 2022-2024 年公司境外将新增加盟酒店-22/20/20 家,直营酒店数量保持不变。

运营情况:可比口径下,预计 2022-2024 年公司境内直营酒店同店 RevPAR 将恢复至 2019 年同期的 70%/100%/115%,境内加盟酒店同店 RevPAR 将恢复至 2019 年同期 的 73%/100%/115%,境外酒店同店 RevPAR 将恢复 至 2019 年同期的 95%/110%/115%。

收入假设:开店预期叠加酒店运营数据的恢复,预计 2022-2024 年,公司境内酒店业务收入增速为-11.9%/47.1%/24.3%。

通胀推高境外酒店 ADR,需求回暖入住率逐步恢复至疫情前,预计境外酒店业务 2022/2023/2024 年的收入增速为 57.3%/15.9%/5.0%。餐饮业务收入保持稳定。

加盟费率假设:公司中国区全品牌已开启直销收费梳理工作,旨在提升直销收入占比,CRS 收费率有望在未来 2-3 年提升至 5%,并表 WeHotel 后预定渠道利润增厚空间较大,预计 2022-2024 年公司境内加盟费用率为 10.4%/10.6%/10.8%。

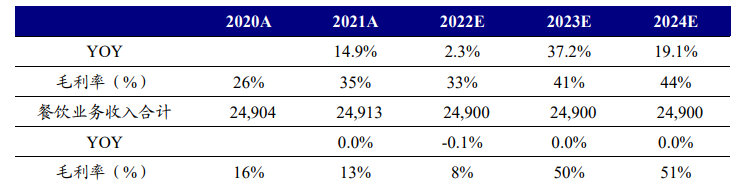

毛利率假设:随着公司直营业务的逐步收缩以及后续加盟门店的开业,预计未来高毛利的加盟业务占比将进一步提升,同时直销比例的增加也将有利于毛利率的提升,预计 2022-2024 年公司酒店业务的毛利率为 33%/41%/44%。餐饮业务毛利于 2023 年恢复至疫情前水平。

费用假设:预计伴随旅游业的逐步复苏,公司营业收入增多,销售费用率将有所下降,管理费用率随成本管控逐渐降低。

4.2、估值

公司品牌战略清晰,资金实力雄厚,以收购 WeHotel 为开端,未来资本运作有望加速。

复苏周期内,出行需求的反弹速度快于行业供给,防疫政策优化下,公司作为酒店龙头有望迎来量价齐升。

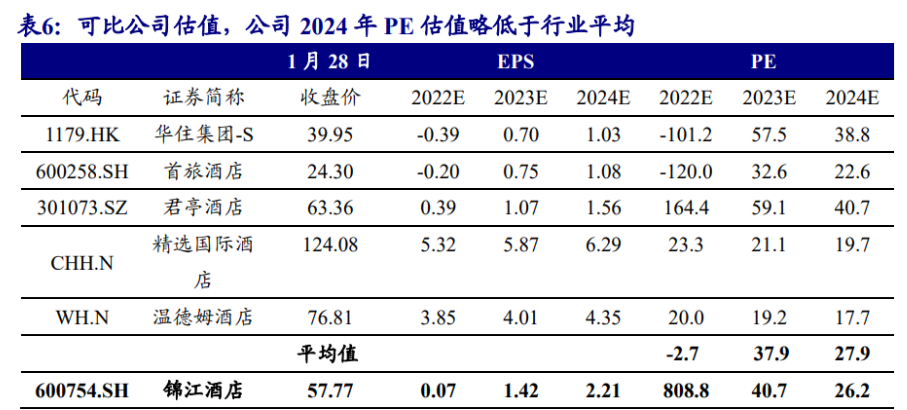

鉴于公司境内境外业务并重,境外旅游业复苏先于境内,海外公司估值具有一定前瞻性,选取国内及海外酒店集团作为可比公司,2023-2024 年可比公司的对应 PE 为 37.9/27.9。

我们预计公司 2022-2024 年实现归母净利润分别为 0.76/15.17/23.60 亿元,对应 EPS 为 0.07/1.42/2.21 元,当前股价对应 PE 为 808.8/40.7/26.2,对应 EV/EBITDA 为 41.8/16.7/11.5。

5、风险提示

新冠感染反复风险,酒店开业不及预期,海外募资不及预期等。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号