-

三张名片擦亮,兴业银行:新增长动能强劲,构筑核心竞争力

老范说评 / 2023-01-03 11:22 发布

前言:历史包袱卸下,新增长动能强劲

我们认为,兴业银行的转型之路未来是确定的,公司打开了第二增长曲线。公司坚持“商行+投行”发展战略,从“大投行、大资管、大财富”到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设,着力打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,改革路径清晰,战略定力稳定。公司核心投资逻辑已越发清晰,历史包袱逐渐卸下,增长动能强劲。

逐步摆脱对地产、政府平台的依赖,围绕新经济打造新业态。

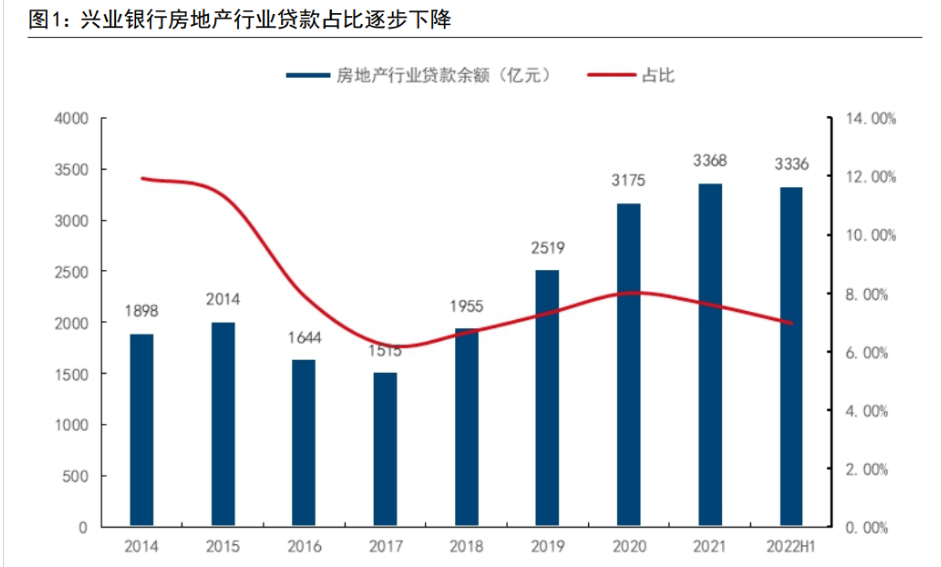

公司房地产领域业务余额逐步下降,截至 2022 年上半年,公司境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额 1.63 万亿元,不良率为 1.85%,项目主要集中在北上 广深一线城市、省会城市等经济发达市场。

地方政府融资平台债务余额 2523 亿元,较上年末减少 554 亿元;不良资产率为 3.37%,受疫情影响,个别地区风险暴露使得不良有所增加,但总体风险敞口仍然可控。

三张名片擦亮,增长动能强劲。

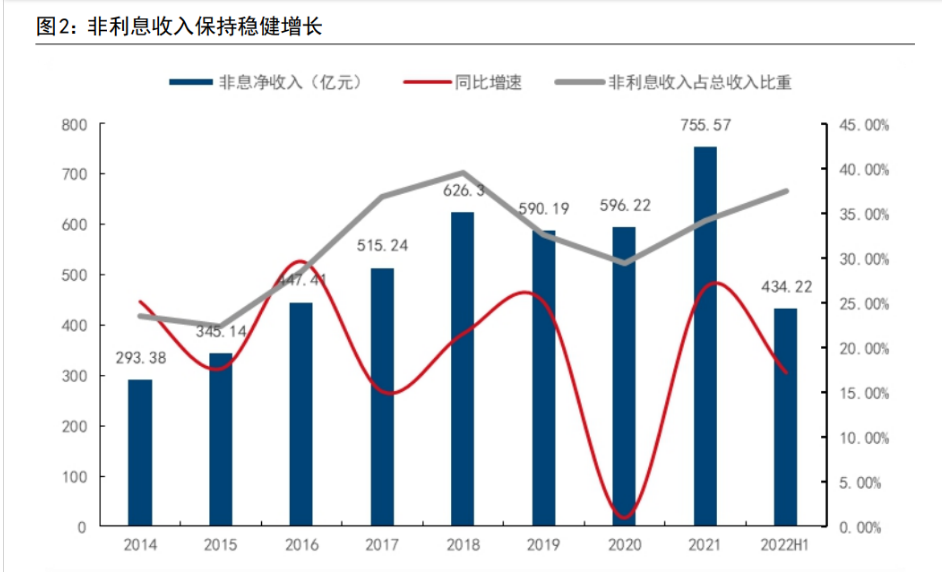

公司着力打造“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片,目前已取得显著成效,非利息收入稳健增长,2022 年上半年实现非息净收入 434 亿元,同比增长 17.21%,非息净收入在营业收入中占比 37.48%。

绿色业务规模快速增长,深耕绿色供应链、半导体、生物医药、新能源、碳捕集、协作机器人、功率半导体等新兴行业,行业基础深厚,遥遥领先于其他银行。理财业务做强做大,兴银理财稳健发展,多点资管持续发力,银银“朋友圈”构建强大销售渠道。投行业务优势稳固,“商行+投行”落地成效显著,构建大投行生态闭环。

“商行+投行”战略:构建公司核心竞争力

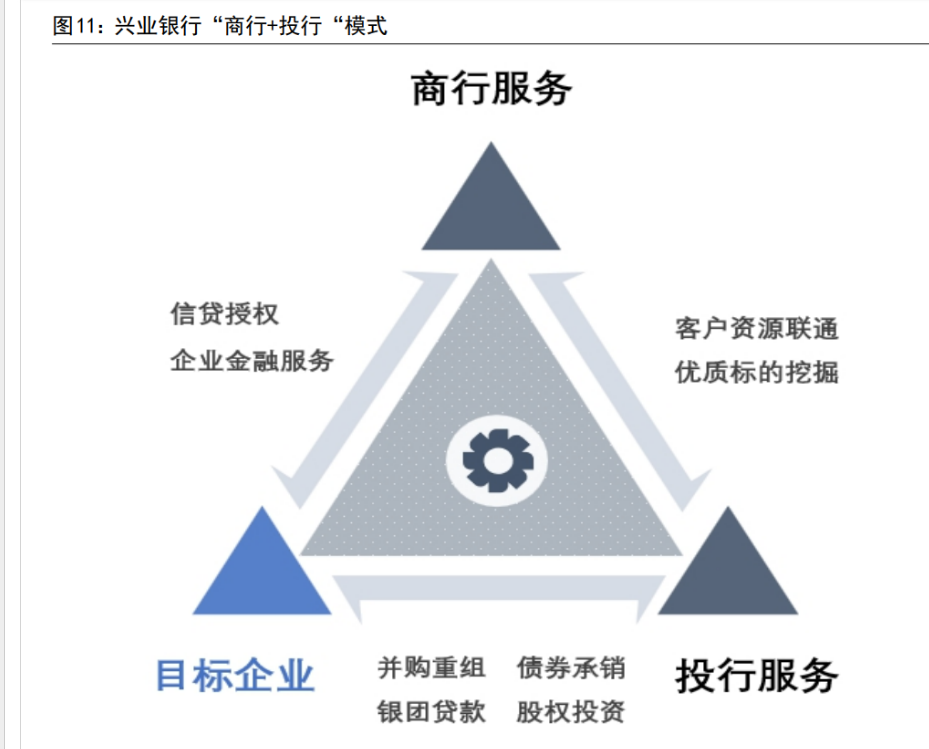

公司以“商行+投行”战略为核心不断推进转型升级,构建自身核心竞争力。

商行与投行双轨并行,符合我国经济结构转型大势,在国内银行中处于领先地位,同时有利于发挥自身资源禀赋优势,将自身此前积累的客户资源与投资能力转化为切实的经济效益。

符合经济结构转型大势,发挥自身资源禀赋优势经济结构持续转型,传统存贷业务压力凸显。

银行传统存贷业务往往具有高杠杆、重资产、通过粗放的信贷投放赚取利差收入等特点。

次贷危机后的“四万亿”刺激计划推动了我国基建与房地产行业的信贷需求快速扩张,银行对于拥有政府背书的企业项目趋之若鹜,同时高收益也吸引着银行通过表外非标业务对此类业务间接放贷以绕过监管。

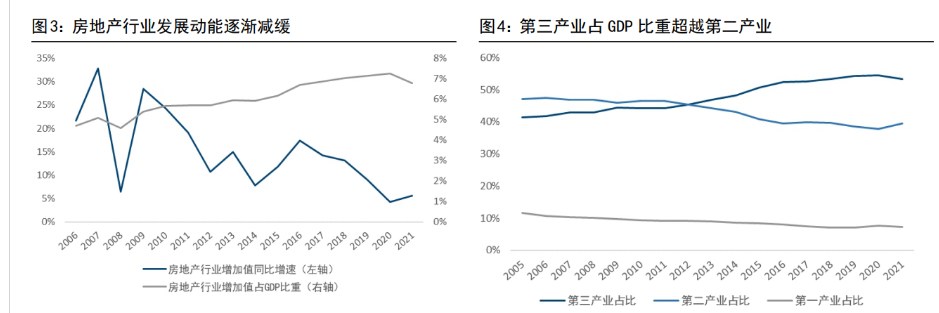

随着我国经济结构转型的深入,基建及地产行业发展动能减缓,同时,银行风险集中度逐步提高。

随着产业结构调整,以新基建、先进制造业、现代服务业等为代表的国家重点产业将成为日后经济发展的主要动能,同时也将产生对应的信贷需求。

新型重点产业往往不具有抵押资产,仅仅依靠信贷难以满足其融资需求,因此需要银行不断创新融资模式,构建“信贷+”的综合金融服务模式。

金融去杠杆,同业业务监管趋严。

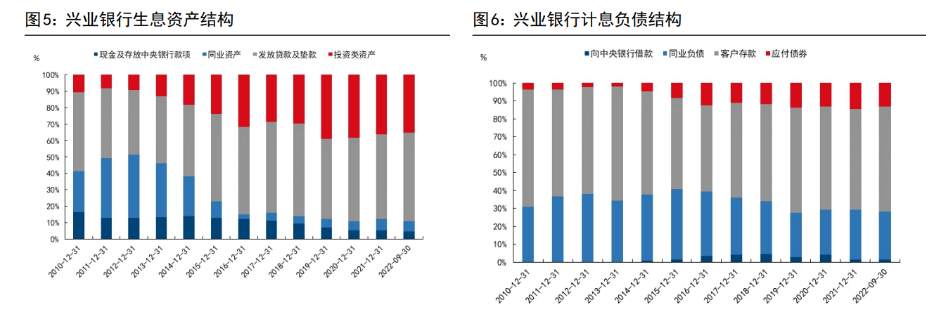

2013 年,监管开始加强表外业务监管,2016 年来监管进一步启动金融去杠杆、去通道,强化对同业、理财、表外等业务的严监管,兴业银行资产负债结构进入调整期,存贷款占比持续提升,同业非标资产迅速压缩。

截止 2022 年 9 月末,公司贷款占生息资产的比重为 53.8%,较 2016 年末提升了 19.6 个百分点;期末存款占计息负债的比重为 58.3%,较 2016 年末提升了 10.4 个百分点。

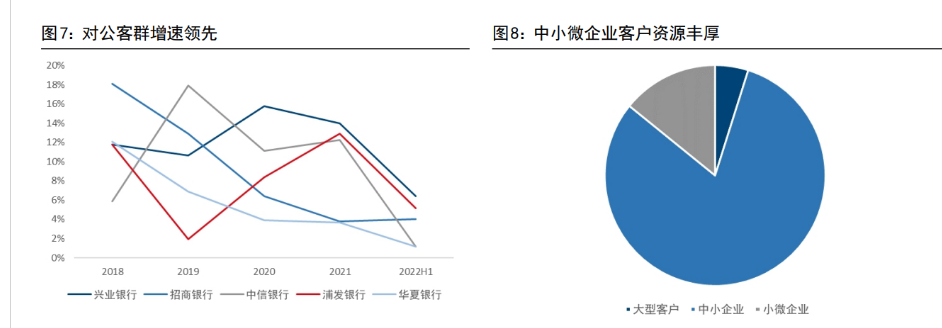

对公客群优势明显。

公司对公业务实力强劲,企业客户基础雄厚。企业客户是“财富管理-资产管理-投资银行”综合金融服务模式的重要一环,公司积累的大量企业客户形成了“商行+投行”业务的宝贵资源。公司企业客户增速位于行业前列,中小型客户资源丰厚,企业多元融资需求强烈,为“商行+投行”业务发展提供了丰厚的土壤。

同业之王时期构筑领先的交易和投资能力。

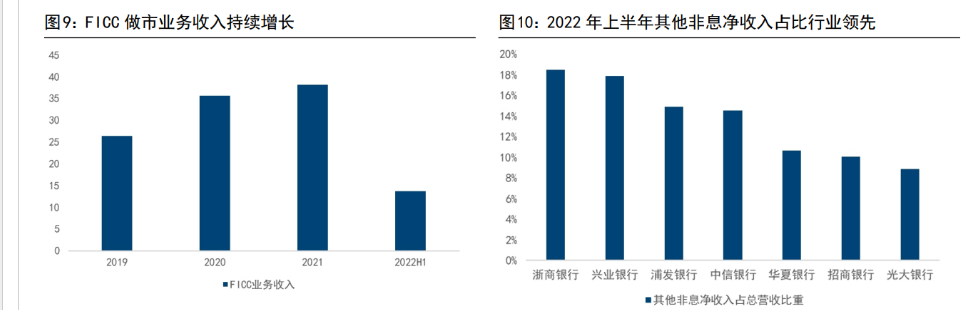

借助于此前的同业业务,公司建立起庞大的同业朋友圈。对内,公司通过集团内部多块金融牌照形成业务的协同,对外,公司凭借坚实的同业基础,可以高效整合金融资产向其他银行、金融机构等进行销售与撮合,引领 FICC、资产管理、资产托管等新兴业务发展。

兴业银行“商行+投行”经典案例

“商行+投行”模式是企业综合金融需求催生的银行业务模式,从银行内部而言,包括通过传统存贷汇业务与资本市场业务协作实现商投联动。同时银行可以借助外部券商、基金等金融机构实现更广义的商投联动。

“商行+投行”可以主要分为投贷联动、大资本市场业务及传统投行业务三类,公司“商行+投行”模式下主要以投贷联动业务为主。

晶科能源:优质光伏组件生产商

晶科能源简介:晶科能源是一家美股上市公司,也是国内较早规模化从事光伏技术研发和光伏产品开发、制造的企业。

自 2006 年成立以来,该公司凭借持续的研发投入和自主创新、优质的产品质量和广泛的市场销售网络,2016-2019 年连续 4 年实现全球光伏组件出货量第一名。兴业银行通过并购和股权投资介入晶科能源回归项目,并在 2021 年全程主导了其美股分拆回归科创板的交易。

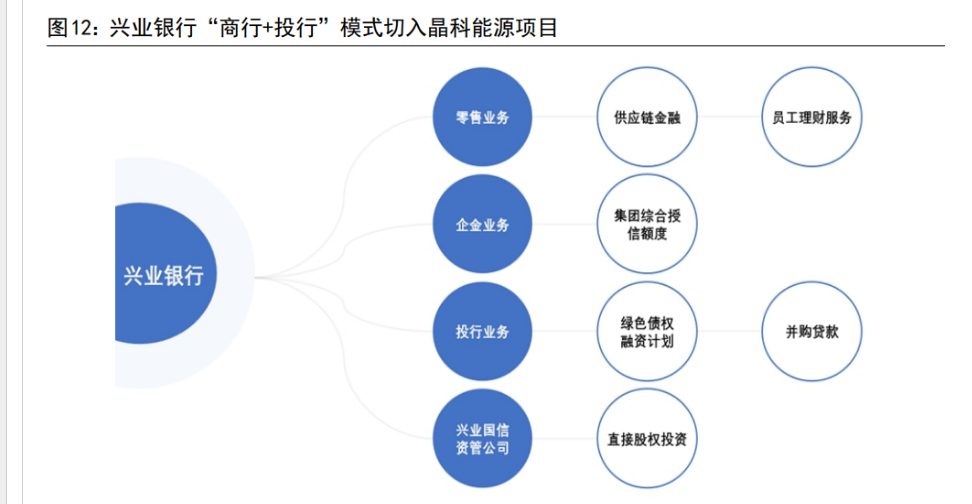

投行业务:股债双投助力上市。

兴业银行通过旗下兴业国信资产管理有限公司全资持股的嘉兴兴晟欣源与晶科能源多位实际控制人成立合伙企业并直接投资晶科能源股权,持股比例共计 4.57%。同时,兴业银行发挥投行承销能力,为晶科能源发行落地一只绿色债权融资计划,首期募资 6.9 亿元,为其补足新项目资金缺口。此外,兴业银行还通过并购贷款为晶科能源提供 9 亿元并购贷款。

商行业务:企金、零售服务齐发力。

企业金融方面,兴业银行通过晶科集团整体综合授信额度 120 亿元人民币,其中敞口授信 80 亿元人民币,可用于各类短、中、长期业务品种,包括传统信贷业务及类信贷业务,在晶科能源及下属公司所有已批复及启用的银行授信来看,兴业银行的综合授信从额度规模、品种等角度而言,都排名第一。

零售金融方面,兴业银行深入挖掘客户需求,向其提供的工资云代发、个人现金管理、票据池等特色业务,也帮助公司解决了供应链金融以及员工理财服务等需求。

孚能科技:国内软包电池龙头

孚能科技简介:孚能科技于 2002 年成立,主要致力于新能源车用动力锂离子电池及系统的生产和研发,是拥有国际领先自主知识产权的高科技企业。公司为国内软包动力电池龙头。

2017-2019 年,公司动力电池销量分别为 0.95GWh、1.92GWh 和 2.27GWh;在软包动力电池领域,公司产品出货量和装机量 2017 年、2018 年连续两年排名均为全球第三,全国第一;装机量 2019 年继续排名全国第一,并于 2020 年登陆科创板。

商行业务:全方位战略协同合作满足公司融资需求。

2019 年兴业银行与孚能科技签署战略合作协议,双方将从综合授信、国际结算和贸易融资、供应链金融服务等角度开展的全方位战略协同合作,综合授信额度达 100 亿元。

投行业务:助力 c 轮融资,科创板成功上市。

2018 年兴业国信资产管理有限公司携手北京汽车集团产业投资有限公司、中科院国科投资、工银亚洲和杭州金控共同完成孚能科技 C 轮融资,累计融资超 10 亿美元。兴业银行还通过子公司兴业国信资产管理公司的控股公司台州熙孚以及疌泉绿色,以普通合伙人身份对孚能科技进行直接股权投资。

转型成效:摆脱同业之王困境,“商行+投行“成效明显

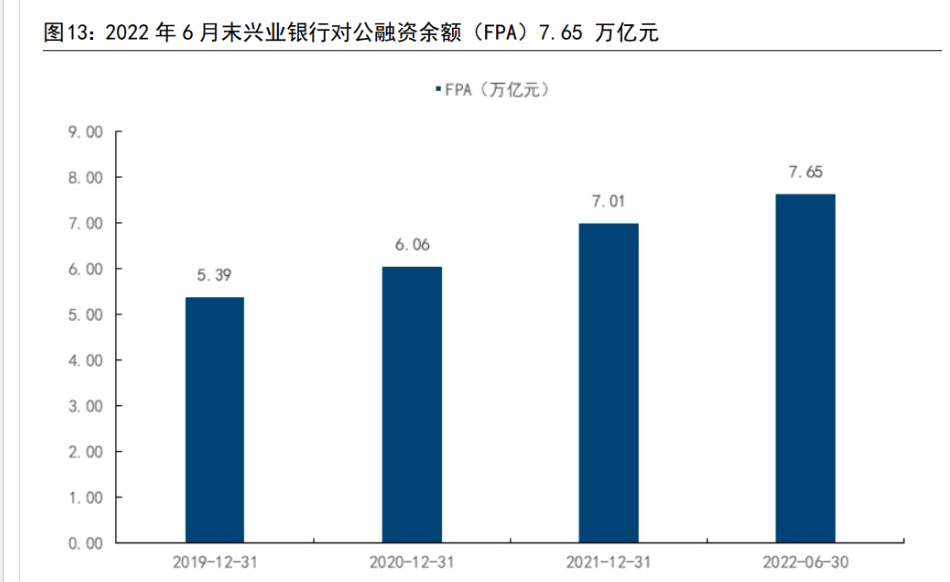

金融去杠杆以来,公司战略转型提速,积极打造综合化金融服务模式,越来越重视 FPA(对公融资余额)。兴业银行将 FPA 划分为表内对公融资、表外传统对公融资以及表外非传统对公融资三大部分。截止 2022 年 6 月末,公司 FPA 达 7.65 万亿元。其中,表外投资银行业务的非传统表外融资余额 3.00 万亿元,表内融资余额 3.44 万亿元。

“商行+投行”战略成效显著,四个“大于”彰显新增长动能。

公司是国内“商行+投行”模式的先行者,自 2017 年确立“商业银行+投资银行”战略起,公司战略目标日渐清晰、业务逻辑逐渐理顺,目前投行业务处于行业领先地位。

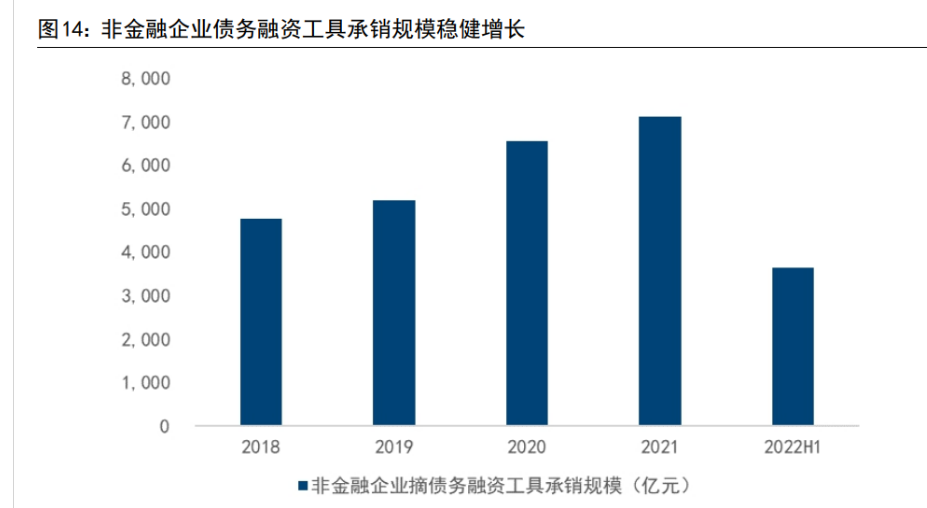

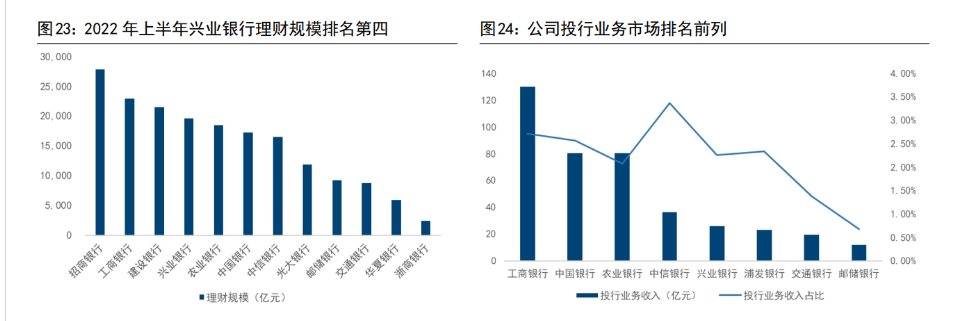

2022 年上半年,公司非利息净收入 434.22 亿元,占总收入比重为 37.48%。投行业务优势持续巩固,非金融机构债务融资工具承销规模 3634.34 亿元,位居市场第二位。

公司四个“大于”持续兑现,2022 年上半年集团表外对公融资余额增速大于表内对公融资余额增速、绿色融资余额增速大于对公融资余额增速、非息净收入增速大于利息净收入增速、子公司营收增速大于母行营收增速,“轻资本、轻资产、高效率”转型成效持续显现,增长动能强劲。

财富管理:与投商行战略相辅相成

大投行业务经营成效显著,构建“大财富大资管”业务闭环

财富管理业务与投行业务相辅相成,是“财富管理-资产管理-投资银行”价值链中的重要一环。

公司可以从投行业务众多的客户资源中挖掘优质非标资产,经过资产整合、产品创设、产品销售形成价值链闭环。

财富管理业务对于公司利润贡献包括直接收益与间接受益两方面,直接收益包括向客户收取的资产管理费、咨询费及佣金等。

间接收益则为为公司沉淀大量低成本存款,提高客户品牌忠诚度和综合贡献度,与投行等其他业务板块协同发展带来更多综合收益。

兴业银行“投行+商行”经营成效明显,这将有利于公司构建大财富管理业务闭环。

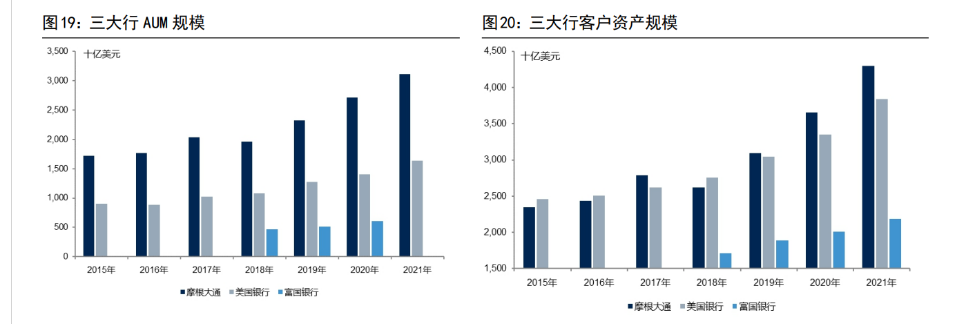

从海外几家大型银行来看,摩根大通财富管理业务规模领先,其中很重要的一个因素就是摩根大通领先的大投行业务为财富管理业务提供了大量的优质资产和高净值客群。同时,财富管理业务的优势也进一步推动了大投行业务的快速发展。

2021年末摩根大通资产与财富管理板块下客户总资产合计为 4.30 万亿美元,其中 AUM 为 3.11 万亿美元,经纪资产等为 1.19 万亿美元,公司以主动管理产品体系为主。

2021年资产与财富管理部门实现收入 169.6 亿美元,净利润 47.4 亿美元,分别占摩根大通总收入和净利润的 13.5%和 9.8%。

资产与财富管理板块 ROE 近年来持续高于其他三大业务板块,2021年资产与财富管理板块 ROE 为 33%,公司整体 ROE 为 19%。

财富管理业务构建公司新增长动能

兴业银行不断拓展财富管理业务,兴银理财稳健发展,产品体系持续完善,投研体系和销售渠道建设成果显著。

公司凭借资产端与渠道端的优势,与非银金融机构在产品创设上合作,与银行金融机构在渠道商共享,从两方面构建起财富管理生态圈。

资产端:产品体系多元化,投行业务为财富管理注入活水。

公司着力构建以兴银理财为核心的理财生态圈,依托兴业信托、兴业基金、兴业期货等集团内部子公司,构建“大而全”资管业态,财富管理能力行业领先。2022年上半年,公司理财业务规模 1.96 万亿元,较上年末增长 9.99%,规模在理财市场排名第四。

投行业务优势明显,债券承销保持市场领先。

公司深入挖掘投行业务客户资源,为财富管理业务提供优质资产。“兴财资”朋友圈扩大至 160 家,其中总对总签约机构 98 家,“兴财资”资产流转规模同比增长 35.35%至 1,787.81 亿元。“投联贷”合作机构 121 家,项目落地 350 个,较上年末增长 133%,资产流转保持高效。 同期,公司实现投行业务收入 26.10 亿元,同比增长 18.34%;投行集团重点客户结算性存款日均 5,560.62 亿元,较上年末增长 784.59 亿元,“商行+投行”战略不断落实。

销售端:基于自身的资源禀赋优势,兴业银行已经构建了同业、线上和线下三大财富生态圈,持续升级销售渠道。

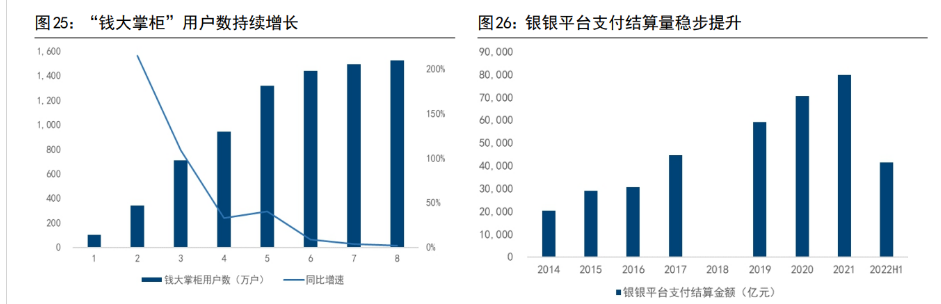

公司通过银银平台搭建多点销售渠道,以“钱大掌柜”为核心的 APP 体系打造线上财富销售开放平台,线上线下联动经营,丰富公司零售业务销售渠道。

“钱大掌柜”面向零售、企金、机构、同业等各类客户,提供包括本外币理财、基金、资管计划、信托、保险、贵金属等丰富的财富产品。

2022 年上半年,“钱大掌柜”月均 MAU 较上年末增加 21.37 万户,增长 106.53%。银银平台“财富云”向国有银行、股份制银行、区域性银行及农村金融机构等机构的零售客户销售理财,是公司长期耕耘的强大同业分销网络。

同期“财富云”保有规模 2,736 亿元,较上年末增长 53.44%。同时,银银平台面向同业机构客户销售各类资管产品的保有规模 1,204.65 亿元,较上年末增长 176.71%。

兴业银行管理层在 2021 年年度业绩说明会上表示,随着中小银行向代销转型,同业财富发展空间会更大,公司已提出“百行千亿”目标,2022 年合作机构突破 100 家,中小银行理财代销保有规模突破 1000 亿元,总代销量突 1 万亿元。

财富管理资产规模、资管业务收入均稳步提升。

2022 年上半年,集团零售 AUM 规模 3.07 万亿元,较上年末增长 7.79%,其中管理的表外资产占比 70.78%。

公司在线托管产品 34,006 只,保持全行业第二位。资产托管业务规模 14.93 万亿元,较上年末增长 5.76%。其中,证券投资基金托管规模 2.36 万亿元,较上年末增长 10.65%,证券投资基金托管规模保持股份制银行第一;信托产品托管规模保持全行业第二;银行理财托管规模保持全行业第三。

实现轻资本、弱周期的财富银行业务手续费收入 126.34 亿元,同比增长 8.44%,其中,理财业务收入 75.21 亿元,同比增长 16.57%。

绿色金融:先发优势明显,成长空间广阔

顶层设计指明发展方向,双碳目标带来巨大投资空间 2020 年我国明确提出“碳达峰”“碳中和”目标,为顺利实现碳达峰目标,国家从顶层设计层面给出一系列政策指示,而实现“双碳”目标也成为“十四五”时期的重点工作。

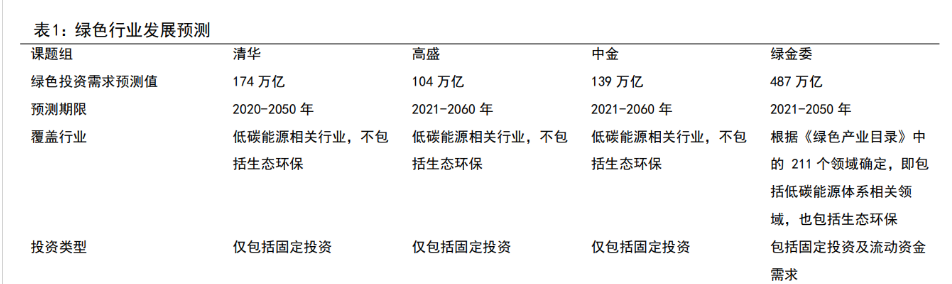

在此背景下,绿色行业拥有广阔发展空间,投资机会巨大。2021 年中国金融学会绿色金融专业委员会课题组研究显示,未来三十年内我国在《绿色产业目录》确定的 211 个领域内将产生 487 万亿的绿色低碳投资需求。

中国银行业目前所提供的绿色信贷占全部对公贷款余额的比重约为 10%,但根据估算,未来绿色投资占全社会固定资产投资的比重应该超过 25%,绿色信贷作为绿色融资的主要来源,其增长率将远高于全部信贷的整体增速。

深耕绿色金融十余年,先发优势明显

公司是国内绿色金融行业先行者,具有明显的先发优势。早在 2006 年公司就推出了相关绿色信贷产品,深耕十余年,逐渐打造“绿色银行”名片。2022 年上半年,公司绿色金融融资余额 1.53 万亿元,较上年末增长 9.99%,绿色贷款 5,415.84 亿元,较上年末增长 19.31%,显著快于对公贷款增长。绿色境外债承销规模 14.84 亿美元,同比增长近 10 倍;绿色债券承销规模同比增长 12.49%至 178.05 亿元,位列股份行首位。

两方面看“绿金收益”。

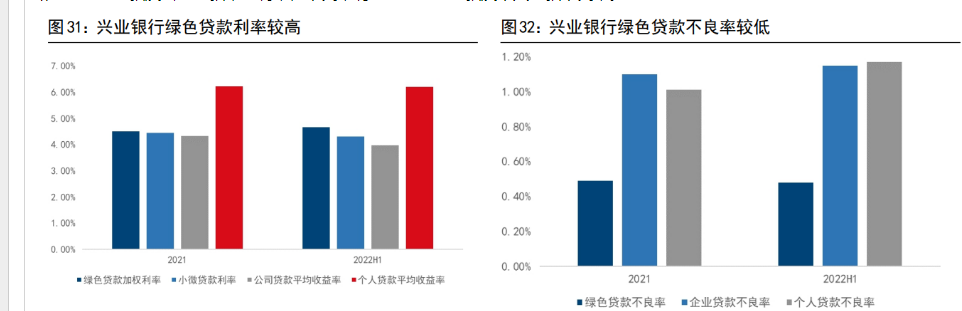

首先,绿色金融贷款收益率好,不良率低。2022 年上半年,公司人行口径绿色金融贷款加权利率 4.66%,不良贷款率 0.48%,收益率略高于小微贷款及公司贷款平均利率,不良率明显低于企业贷款及个人贷款不良率。

绿色金融:“商行+投行”的新鲜血液

绿金企业为“商行+投行”提供丰富资源。就客户层面而言,公司绿色金融主要服务于绿色供应链、半导体、生物医药、新能源、碳捕集、协作机器人、功率半导体等新兴行业,此类客户往往具有较好的成长性,融资需求强烈。

单纯的信贷投放难以满足客户的综合金融服务需求,公司可以通过“大投行”服务切入,为客 户提供全方位的顾问、投行、资管等金融服务。

就资产质量而言,绿金企业相对于传统企业通常具有较低的信用风险,资产质量较高。

公司通过自身资产挖掘、整合的能力可以开发出较多优质产品并向市场推介。“商行+投行”为绿金贡献丰富产品矩阵,满足企业综合金融需求。

公司借助旗下子公司搭建全方位的产品服务体系,兴业租赁通过直接租赁、售后回租、厂商 租赁服务绿色租赁领域资产余额达522.35亿元。兴业国际信托开展ESG主题信托、绿色慈善信托等业务,截至 2021 年绿色业务存续规模达 416 亿元。

财务分析

业绩增速恢复,盈利能力优于同业

2014-2017 年是公司业务转型时期,营收增速下降明显,且低于行业均值。

2017 年以后,公司业务结构调整基本完成,同业非标业务规模持续压降,资产质量逐步提升,“商行+投行”带来新的发展动力,2018 年后公司营收增速均高于行业均值。

公司归母净利润增速在 2015 至 2019 年表现较为低迷,均维持在 10%以下,2021年增速较快,实现同比增长24.1%,2022年上半年归母净利润同比增长11.9%。

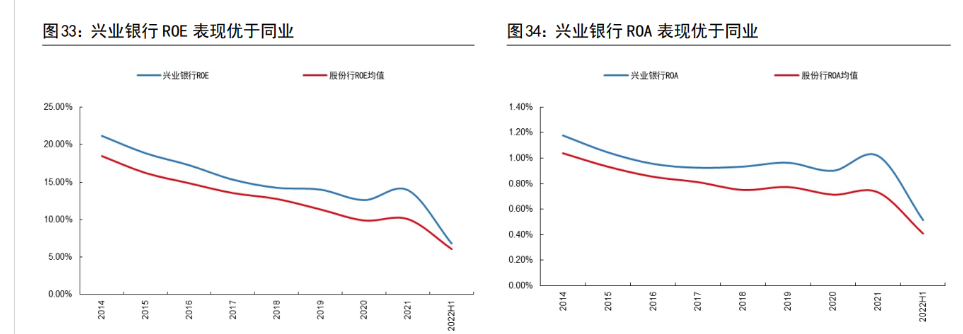

从盈利能力看,公司历年来 ROE 与 ROA 始终保持高于行业均值水平。

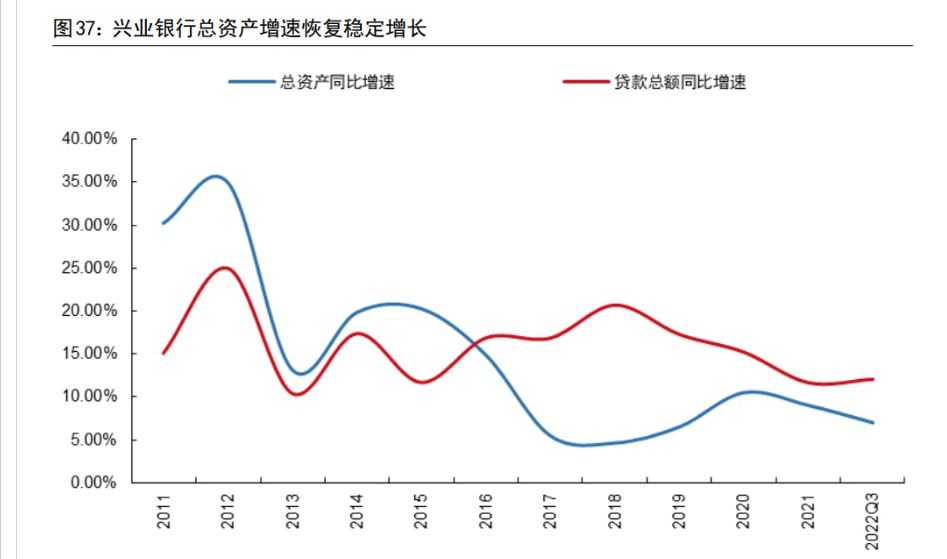

规模扩张企稳,结构持续优化

2010-2016 年兴业银行同业业务大幅扩张,规模实现高增。2016 年金融去杠杆以来,公司积极调整业务结构,资产规模增速有所放缓。

经过三年多的调整,公司规模自 2020 年开始恢复稳定增长,贷款占总资产比重持续提升。

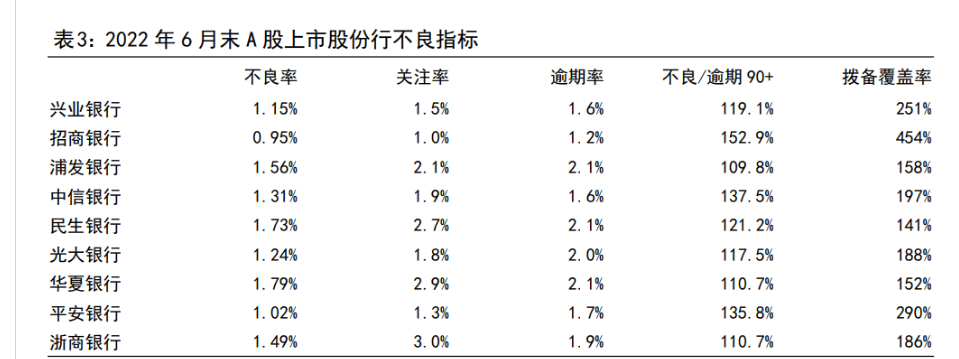

不良率持续下降,拨备覆盖率维持高水平

公司经过几年的业务调整,表外存量业务风险基本出清,不良率呈现持续下降趋势,资产质量较优异。2022 年上半年公司不良贷款率 1.15%,处于同业较低水平;拨备覆盖率 251.30%,高于监管红线,公司风险状况逐步改善。

盈利预测

假设前提

我们对公司盈利增长的关键驱动因素假设如下:

(1)总资产增长率:

公司经过三年多的业务调整,资产规模增速恢复稳定增长,与行业趋势基本保持一致。我们假设2022-2024年总资产同比增速分别为 10.0%/9.0%/8.5%;

(2)净息差:

政策持续引导金融金融让利实体经济,同时 LPR 下调重定价也会对净息差带来较大拖累。

兴业银行作为一家全国性股份行,预计未来净息差仍面临较大的下行压力。另外,兴业银行同业负债比重在同业中依然处在较高水平,2023年预计货币政策逐步回归常态化,同业负债利率将有所提升,这会进一步拖累公司净息差。

因此我们预计2022-2024年公司按照期初期末余额测算的净息差分别为2.11%/2.10%/2.10%。

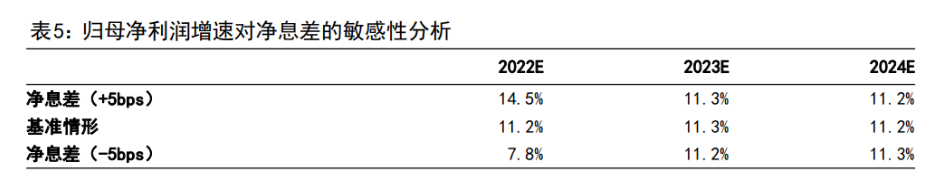

考虑到未来利率变动存在较大不确定性,可能存在较大误差,我们在下表中对净息差做了敏感性分析;

(3)资产质量:近年来公司加大不良确认和处置的力度,存量不良包袱基本出清。

受疫情和房地产景气度下行等冲击,我们预计未来公司不良生成率小幅提升,但公司会进一步加大不良处置,因此我们假设2022-2024年不良率为1.15%/1.12%/1.12%,2022-2024年信用成本为1.56%/1.56%/1.47%,维持稳定。

(4)其他:假设未来分红率维持在 26%;不考虑可能存在的外源融资因素。

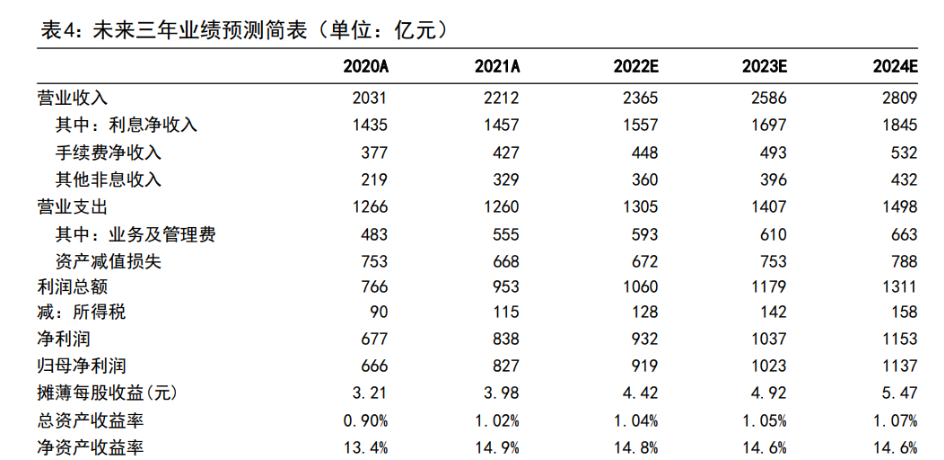

未来三年业绩预测简表按上述假设条件,我们得到公司 2022~2024 年营业收入分别为2365/2586/2809 亿元,对应同比增速分别是 6.9%/9.3%/8.6%。

2022~2024 归属母公司净利润分别为 919/1023/1137 亿元,对应同比增速分别为 11.2%/11.3%/11.2%。对应每股收益分别为 4.42/4.92/5.47 元。

盈利预测的敏感性分析

由于市场利率波动频繁,因此净息差对预测影响不确定性很大,我们进行如下敏感性分析:

估值与总结

我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值

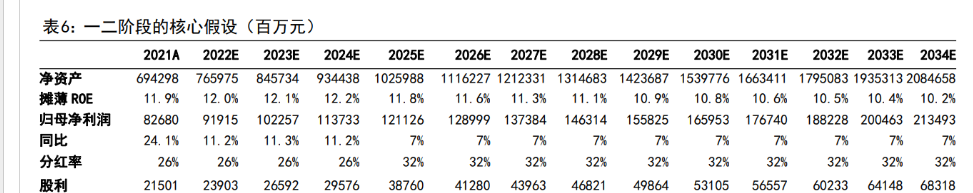

我们使用三阶段 DDM 估值,以未来三年作为短期(第一阶段,具体盈利预测见表 9),接下来 10 年作为中期(第二阶段),之后作为永续期(第三阶段)。

在前述分析的基础上来设定估值假设:我们假设折现率约为 12.0%。

主要是考虑到以十年期国债收益率为代表的无风险收益率中枢约为 2.7%,而全市场风险溢价率约 7.2%,即全市场长期回报率估计在 10%左右(比如标普 500 全收益指数 1927 年以来的长期回报率约为 11%,沪深 300 指数近十年收益率约为 8%)。

公司近 24 个月贝塔约为 1.35,据此计算的折现率为 12.0%。折现率的不同会导致公司内在价值的变动,我们对此也进行了敏感性分析。

兴业银行着力打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,改革路径清晰,战略定力稳定,增长动能强劲,因此我们假设公司第二阶段增长率为 6.5%。但作为一家全国性股份行,我们认为长期来看仍将于经济增速基本保持一致,假设公司永续期增长率为 3.0%。长期增长前景对公司估值影响很大,我们对此也进行了敏感性分析。

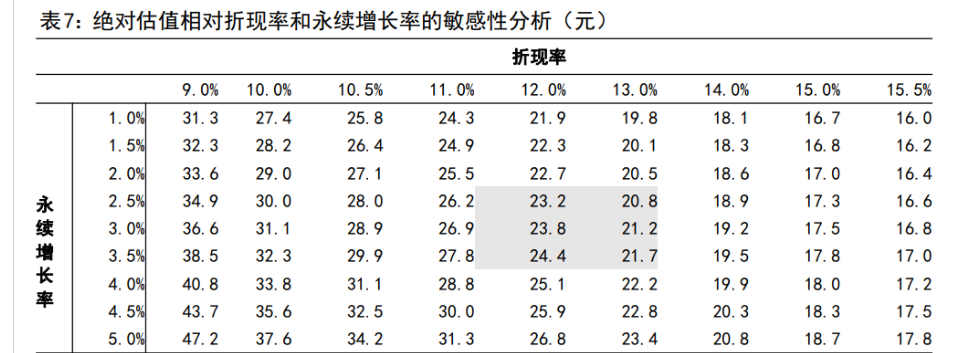

按以上主要假设条件,得到公司的合理价值区间为 20.8~24.4 元。

绝对估值的敏感性分析

绝对估值相对于折现率和永续增长率较为敏感,下表是公司绝对估值相对此两因素变化的敏感性分析。

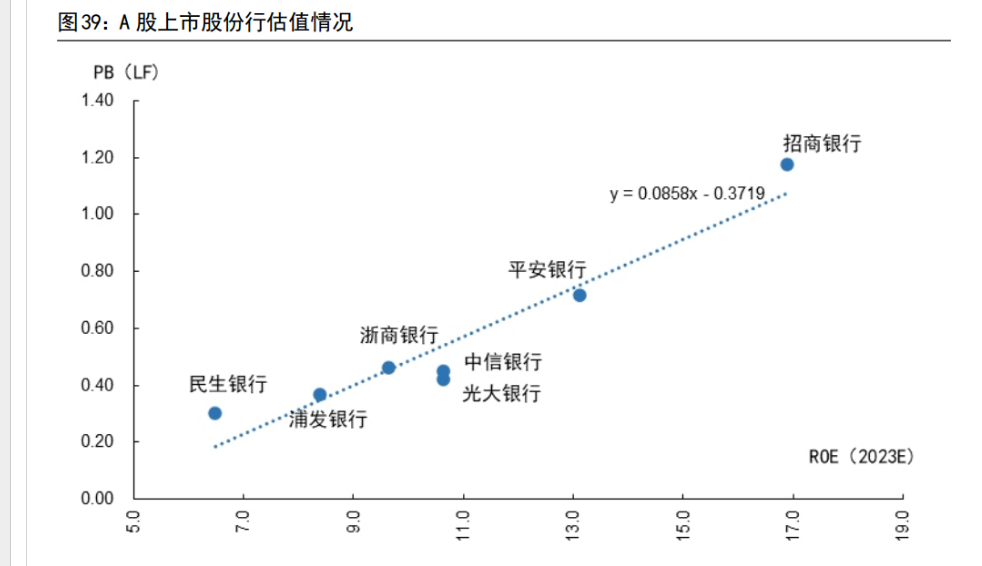

相对估值

我们将全部上市股份行放在一起进行横向比较,考虑到受疫情和房地产景气度下行等因素冲击,当前股份行估值处在低位。随着疫情得到控制以及稳增长政策效果逐步显现,我们预计压制国股份估值的因素将有所缓解,国股行估值中枢将小幅抬升。

公司坚持“商行+投行”发展战略,从“大投行、大资管、大财富”,到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设,着力打造绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”,改革路径清晰,战略定力稳定。公司核心投资逻辑已越发清晰,历史包袱逐渐卸下,增长动能强劲。

按照上市国股行 PB(LF)以及 WIND 对于 2023 年 ROE 一致预测的线性回归情况来看,我们认为兴业银行合理估值在 0.75~0.80x,对应合理股价为 22.5~25.7 元。

综合上述几个方面的估值,我们认为公司股票合理估值区间在20.8~25.7元之间,对应2022 年 PB 值为0.65~0.80x,相对于公司目前股价上涨空间为18%~46%。

风险提示

估值的风险

我们采取绝对估值和相对估值方法计算得出公司的合理估值,但该估值是建立在较多假设前提的基础上计算而来的,特别是对公司折现率的假设和永续增长率的假定,及其和可比公司的估值参数的选定,都加入了很多主观判断:

(1)市场上投资者众多,不同投资者的投资期限、资金成本、机会成本等均不一致,因此每名投资者可能会有其自身对折现率的取值,这可能导致市场对公司内在价值的一致判断跟我们所得到的结论不一致。

为此我们进行了敏感性分析,但敏感性分析未必能够全面反映所有投资者对折现率的取值;

(2)我们对公司永续增长率的假设比较主观。我们对此进行了敏感性分析,但真实情况有可能落在敏感性分析区间之外;

(3)相对估值时可能未充分考虑市场整体估值波动的风险,即贝塔的变化。

由于目前银行板块整体估值很低,因此相对估值法还存在行业整体被低估,从而导致公司横向对比得到的估值亦被低估的风险。

盈利预测的风险

对公司未来盈利预测的不确定性因素主要来自两部分:

一是由于市场利率变动频繁,加上银行自身也会根据市场利率波动调整其资产负债的类别、期限等配置,更加剧了市场利率波动的影响;二是对于不良贷款的认定和相应的拨备计提,银行自身主观调节空间较大,因此可能导致实际情况与我们假设情况差别较大。

对于净息差可能存在的偏离,我们在前面进行了敏感性分析;对于资产质量可能存在的偏离,我们采取了谨慎的假设。

政策风险

公司所处行业受到严格的监管,且所从事的业务受到宏观经济和货币政策影响很大。若未来行业监管、货币政策等发生较大调整,可能会对公司的经营产生影响。

财务风险

公司权益乘数较高,若财务管理不当,未来存在短期流动性风险。

市场风险

银行所从事的业务均为高风险业务,包括信用风险、利率风险和流动性风险。宏观环境、利率环境的变化可能会对公司财务数据产生不利影响。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号