-

苹果引领,Mini-LED 产品开启商用元年

老范说评 / 2021-04-22 17:14 发布

2021 年 4 月 21 日,苹果举办春季发布会,发布全新版本 iMac 及 iPad Pro。其中 12.9 吋 iPad Pro 是本次发布会的亮点,该版本 iPad 使用 Mini LED 背光显示屏幕,搭载苹果 M1 芯片,采用高通骁龙 X55 调制解调器,支持 5G 功能,据苹果官网,最低售价为 8499 元人民币。此款 12.9 吋 iPad Pro 排布了约 10000 颗 Mini LED,并将其组成 2500 余个 背光分区,屏幕可达 1600nits 的峰值亮度及 100 万:1 的高对比度效果,同时具有轻薄、 续航时间长的特点,对 LED 芯片波长及规格的要求也更高。 上游芯片端,台湾地区晶电、台表科等厂商相对成熟,系苹果 Mini 芯片主供商;中游 模组端,据 LEDinside 预估,现阶段 iPad Pro Mini 背光模组成本超 100 美元,我们认为 内地龙头有望 2021 年加入 A 客户供应链,批量供应 Mini LED 芯片,推动 Mini LED 背光 模组的成本下降,GGII 预估 iPad Pro 相关模组有望降至 45 美元以下;PCB 面板方面, 鹏鼎控股是苹果 iPad pro Mini 背光屏 HDI 板供应商。除了本次发布的 12.9 吋 iPad Pro, 我们认为苹果公司在未来的 27 吋 iMac Pro、14.1 吋 MacBook Pro、16 吋 MacBook Pro、 10.2 吋 iPad 及 7.9 吋 iPad mini 等五款产品上也有望继续搭载 Mini LED 背光显示模组。 与 OLED 相比,Mini LED 背光产品的色彩饱和度并不逊色,且支持更高亮度、更强对比 度及更广色域,动态范围及局部调暗性能出众,耗电量更低且更加轻薄。12.9 吋 iPad Pro 是苹果斥资布局 Mini/Micro 领域后的首款问世产品,具有推广示范作用,标志着 Mini LED 背光技术的成熟及商用化,我们认为其未来有望进一步推广至其他显示终端,我们看好 MiniLED 产品未来的发展及对产业链的带动作用。

显示技术升级,Mini LED 受益需求场景延伸

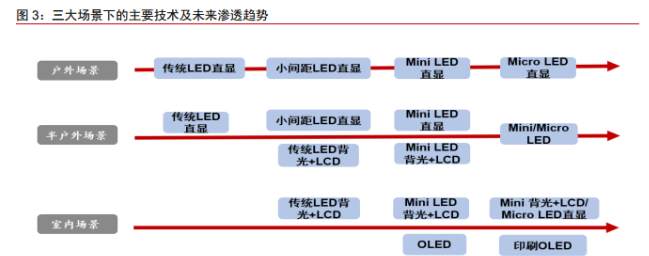

我们大致把显示需求分为户外、半户外及户内三大场景,不同技术分别占领不同市场。 1)户外显示屏幕面积较大,一般从几米至几百平方米不等,点密度较稀,亮度较高,主 要用到 LED 直接显示技术,单颗发光颗粒直接形成显示图像;据 Market Research Engine 预测,到 2025 年全球户外 LED 显示器市场规模将超过 120 亿美元。2)户内显示面积则 介于一平方米至十几平米之间,点密度较高,以使用点阵模块为主,发光亮度比纯户外显 示屏低几倍乃至几十倍。目前,市场上主导的室内显示技术仍是传统的 LCD 液晶显示, 但 OLED/激光/Mini/Micro LED 等也逐渐兴起。LCD 显示具备细腻的解析度,自身不发光, 依靠 LED 背光源及液晶显示呈现图像,相较于其他技术具备成熟的技术储备以及普众的价 格,预计未来几年在消费市场中仍将占据主流地位。3)半户外显示介于室内与纯室外显 示之间,通常安装在开敞大厅、室外雨棚、阳光直射下屋檐等强光照场景,采用与户外显 示屏相同亮度的超高亮度 LED。半户外场景中,LED 直接显示与“LED 背光+LCD 显示” 均有涉及,技术存在交叉覆盖。整体来看,传统的 LCD 及 LED 显示应用技术的成本更为 低廉、技术更加成熟,因此过去常常是户内外显示的主流技术,但随着小间距、OLED、 Mini/Micro 技术的持续发展以及其显示性能的不断优化,各类创新显示技术有望逐渐取代 传统显示技术。

显示应用升级,LED 需求场景延伸,Mini-LED 正逢其时

显示应用升级,带动“场景延伸+技术更新”双驱动,新型显示技术不断迭代。近年来, 显示的应用场景越来越广泛。2012 年时,传统显示屏的主要应用场景还仅限于户外大型 广告牌。随着 OLED 自发光、小间距、4IN1 封装及 COB 倒装等技术的不断更新,显示产 品不断更迭,如今已广泛应用于广播、安防、展厅、会议室、交通、影院等 ToC、ToB 及 ToG 场景。同时,大数据物联网时代下,显示作为信息交互的重要端口,应用场景不断拓 宽至智慧家庭场景、视听影院场景、端到端的云应用场景、无人驾驶场景、可穿戴应用场 景以及物联网应用场景等众多领域。应用场景的不断拓展催生显示形态及效果的多样性技 术不断发展,柔性 OLED、激光显示、Mini LED 以及 Micro LED 等新型显示技术层出不穷,而新型显示技术的日益成熟也加速市场不断延伸。 LED 需求场景延伸,Mini/Micro 增添新动能。纵观 LED 应用发展历程,技术革新使 LED 需求场景不断延伸,新技术的更迭一方面会取代过时技术,另一方面为 LED 显示应 用带来更多可能:LED 产品最初仅可以实现单双色,主要应用于交通信号灯、银行信息发 布等信号指示场景;随着全彩屏的出现,LED 凭借着低能耗、高亮度的特性替代掉户外幕 布式灯箱广告牌,此时 LED 需求场景拓展至大型户外显示;2010 年之后,小间距 LED 显 示屏基于其高色彩饱和度与精细画质,逐步替代了原 LCD、DLP 的半室内拼接屏,LED 显示从户外场景延伸至室内/半室内场景;如今,Mini/Micro LED 的出现为 LED 显示领域 的持续发展增添新动能,目前 Mini LED 背光电视已量产出货,技术逐渐趋于成熟,而 Micro LED 有望进入近屏应用领域以及创新显示领域,满足手机、VR/AR、便携显示、可穿戴设 备等消费电子产品应用需求。 LED 显示需求向更高的解析度、轻薄化、高动态方向延拓,Micro LED 技术尚未成 熟,Mini LED 正逢其时。1)与 LCD、OLED 产品相比,Mini LED 具备性能优势。目前 显示应用场景对显示屏幕的分辨率、对比度、色彩饱和度等提出了更高的要求,各大行业 厂商因此纷纷加码布局 Mini/Micro LED 等新型显示技术的开发。与市面上 LCD、OLED 产 品相比,Mini LED 将 LED 的设计结构阵列化、微小化,因而精度更高,色彩对比度更好, 产品更加轻薄,显示寿命相对更高且比传统屏幕省电。2)与 Micro LED 相比,Mini LED 技术发展相对成熟,良品率更高,产业链已实现量产。Micro-LED 通过高密度集成的 LED 阵列,像素距离达到 10μm 量级,实现更高的画质;且每个像素都自发光,在高亮度情况 下仍可实现更低能耗,被誉为“终极显示技术”。但目前巨量转移、外延晶圆、驱动 IC、背 板、检测维修等技术尚未攻克,Micro LED 在成本和量产技术方面尚不成熟,Mini LED 无 疑成为当下的最优选择。我们认为 Mini LED 具有高分辨率、高对比度、更快反应速度等 性能优势,同时技术发展相对成熟并已实现量产出货,商用化恰逢其时,有望拉动行业持 续增长。

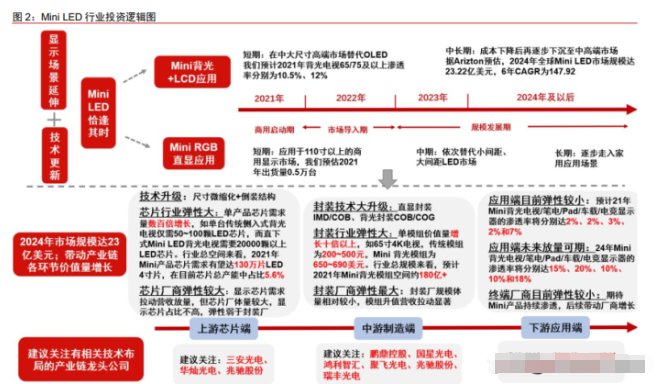

Mini LED 主要有 LCD 背光和 RGB 直显两种应用方向

Mini 背光应用:LCD 技术的提升与强化,技术、产能成熟,多款终端产品已面世。1) “Mini LED 背光+LCD 屏幕”是对 LCD 技术的延伸与提升,助力 LCD 产品进军高端液晶 显示器解决方案。Mini LED 背光主要应用于 LCD 显示屏中,相较于传统 LED 背光源, Mini LED 背光源性能优异:a)背光芯片结构小,有利于将调光分区数(Local Dimming Zones)做的更加细致,从而达到更高的动态范围(HDR),实现更高对比度的效果;b)Mini LED 可实现在高亮度(>1000nit)下散热均匀;c)相比一般的侧入式背光方案,Mini LED 背光可做到直下式超薄的 LCD 显示,缩短光学混光距离(OD),降低整机厚度从而达到超 薄化目的。2)Mini 背光技术成熟,已实现量产出货,多家厂商发布终端产品,开启技术 商用元年,有望未来成为技术主流。2021 年 2 月三星推出了结合 QLED 技术和 Mini LED 技术的高端电视;2021 年 2 月 1 日,创维电视正式发布了首款搭载 Mini LED 背光的高端 电视,提供 75 英寸和 86 英寸两种尺寸;LG 在 CES 2021 上发布了首款 Mini LED 背光电 视 QNED TV;TCL、康佳和长虹等厂商也推出了 Mini LED 产品;2021 年 4 月,苹果发 布 12.9 吋 iPad Pro,搭载 Mini LED 背光显示屏幕。我们认为,以三星和苹果为首的主流 品牌厂均陆续推出搭载 Mini 背光功能的电视机及显示屏,未来其有望成为电视品牌厂高端 系列的标配,并凭借成本及性能优势逐步下沉至中高端市场,打开更大空间。 Mini RGB 直显应用:或将承接小间距 LED,从商用场景逐步迈入民用市场,升级路 径再复制。LED 直显技术从大颗粒逐步向小间距过渡,应用场景由户外大屏逐步走向室内 并有望进入家庭应用场景。最初的 LED 显示屏点间距在 p10 左右,可分辨距离达 30m, 此时的 LED 直显主要应用于户外广场、体育馆等远距离、超大屏显示场景,应用局限性强。 随着 LED 显示屏点间距逐渐变小,可分辨距离的缩短使 LED 显示应用场景不断延伸。2010 年之后,小间距 LED 显示屏技术日趋成熟,其点间距在 p2.5 以下,可分辨距离为 3-6 米, LED 小间距显示屏应用场景从户外大屏延伸至监控指挥、酒店会议等室内大型会议场景, 小间距显示屏基于其高色彩饱和度与精细画质,逐步替代了原 LCD、DLP 的半室内拼接屏。 据新思界产业研究中心,2014-2019 年,我国小间距 LED 市场规模由 9.5 亿元增长至 81.2 亿元,年均复合增长率达到 53.6%;预计 2020-2024 年间,我国小间距 LED 市场规模仍 将保持快速增长态势,到 2024 年市场规模将达到 178 亿元左右。随着 LED 显示进入 Mini/Micro 时代,Mini LED 灯珠排布更密集,分辨率(PPI)更高,Mini LED 直显采用 RGB 三色的 LED 模组,可实现 RGB 三原色无缺失的显示效果,颜色鲜艳度和对比度出 众,更适合用于 4K/8K 大尺寸 LED 电视领域,有望承接高端小间距市场;Mini LED 显示 可分辨距离进一步缩短至 1-2 米甚至近屏观看,将能满足更多商用场景需求以及迈入千亿 级民用市场。

我们认为 Mini LED 将首先在中大屏显示市场打开应用空间

我们认为 Mini LED 将首先在中大屏显示市场打开应用空间,背光产品在高端电视市 场渗透最快,逐步下探至近屏应用市场;直显产品初期应用于 110 寸以上的显示市场。 Mini LED 背光产品成长逻辑主要为从替代 OLED 高端产品到逐步下沉至中高端的渗透思 路,在电视等中大尺寸领域,Mini LED 背光产品相较于 OLED 具有成本优势,且成本进 一步下探趋势明显,高端电视料将成为 Mini LED 背光产品渗透最快领域。Mini LED 在笔 电、平板等的应用略慢于高端电视产品,但随着苹果等知名品牌公司的导入,相关需求也 有望逐步释放。在手机等小尺寸领域,OLED 更符合手机屏幕的柔性化需求,且产业链更 成熟,Mini LED 产品预计仍需较长时间渗透。Mini RGB 直显或将承接小间距 LED 份额, 有望加速渗透超大尺寸市场,并在具备成本优势后进入消费电子以及可穿戴市场。 ——电视市场中,Mini 背光性能优异且具备成本优势,首先替代 OLED 高端电视空 间。Mini LED 背光可以增强 LCD 显示器的亮度和 HDR(高动态范围),显示效果可媲美 OLED,而 OLED 较容易老化和烧屏,相比之下 Mini LED 背光产品寿命更长、能耗更低, 同时成本更低。TCL2020 年发布 8 系列 Mini LED65 寸、75 寸电视,售价分别为 2000 美 元和 3000 美元,相较于同档次 OLED 电视低 20%~30%,我们认为 Mini LED 电视凭借 其高性能和成本优势,有望首先替代 OLED 大屏高端电视空间,并逐步下沉至中高端。根 据 Trendforce,随技术成熟以及产品良率提升,Mini LED 成本将以每年 20%~30%的速 度下降,Mini LED 有望未来向中低端电视渗透。 ——笔电、平板市场中,凭借显示效果优势有望率先应用于知名品牌。Mini LED 背光 屏相对传统笔电、平板屏幕在动态对比度、亮度、色域、可视角上的表现更佳,且具有轻 薄、高画质、低功耗和节能等优势,目前已被知名品牌商应用于笔电、平板领域。在笔电 领域,微星于 2019 年 12 月发布全球首款 Mini LED 背光笔电,实现 4K 分辨率、超 1000nit 的最高亮度、以及 240 个区域局部调光,并于 2020 年 7 月正式开启预约,售价 24999 元; 在 2020CES 展中,华硕、宏碁等也都推出了 Mini LED 背光笔电。在平板领域,苹果发布 采用 Mini LED 背光屏幕的 iPad Pro。随着知名品牌商率先发力,示范效应的释放有望推 动 Mini LED 背光在笔记本、平板的应用更加普及。 ——手机市场,OLED 性能更匹配手机需求,Mini 背光小尺寸端渗透短期受阻。轻薄 化和可折叠是手机屏幕的发展趋势,OLED 由于有机自发光的天然优势,无需背光板,所 以更加轻薄,且材质柔性可弯曲;手机屏下指纹辨识触控功能需要搭配 OLED 屏幕,背光 屏幕相关方案不成熟;同时手机更换周期短,“易烧屏”的缺点相对影响较小,因此相对于 Mini LED 背光屏,OLED 更符合手机屏幕的性能需求。且随着品牌大厂陆续导入高阶手机, OLED 面板供给量成长,因此短期内我们认为 Mini LED 背光在手机显示领域渗透阻力较 大。 ——Mini RGB 直显有望加速渗透超大尺寸市场,逐步承接小间距 LED 份额。从产品 尺寸来看,Mini LED 直接显示屏产品对应 110 寸以上的显示市场。该应用设计方案分为全 彩 RGB 混合光或白光:RGB 混光可达 100%NTSC 高色域显示;透过蓝光 LED 搭配荧光 粉的白光 LED 可达到 80-90%的 NTSC 效果。受制于成本因素,其在民用显示市场的普及 难度短期较大,但在商业、专业显示市场潜力较大,包含交通管理指挥中心、安防监控中 心、室内商业显示等。在 2020 CES 展会上,三星展出了 The wall 系列 292 吋 8K 的 Mini LED 直接显示器;TCL 华星于 2020 年 10 月推出了 142 吋 IGZO 玻璃基主动式 Mini LED 显示屏。Mini LED 显示初期主要应用于超大尺寸室内屏幕,随着成本逐渐降低及往 Micro 方向发展有望进一步下探至其他尺寸市场,走入家庭应用场景,如 AR 眼镜、笔记本等。

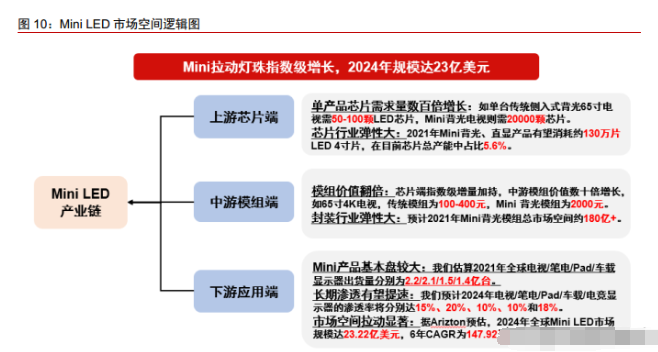

Mini 拉动灯珠指数级增长,2024 年规模达 23 亿美元

Mini 产品性能优势明显,拉动灯珠、封装等需求指数级增长

上游芯片端,Mini 技术拉动灯珠数量呈指数级增长。背光领域,由侧入式向直下式的 转变将使芯片需求量增长数百倍,单台传统侧入式背光液晶电视仅需 50~100 颗 LED 芯片, 而直下式 Mini LED 背光电视需要 20000 颗以上 LED 芯片;笔记本电脑平均需约 5000 颗 Mini LED 芯片;电竞显示器需约 1 万颗 Mini LED 芯片;我们假设 Mini LED 芯片尺寸为 125μm×225μm,则每个 4 寸大片约切 223288 颗芯片,我们估算 2021 年 Mini LED 产品 有望消耗 134.7 万片 LED4 寸片,在目前芯片总产能中占比 5.6%,成为 LED 芯片新一轮 增长动能。 中游封装端,Mini 技术拉动模组售价显著提升。2020-2021 年,我们估算 Mini LED 背光模组售价(元)与芯片数量比例约为 1:10。自 2022 年起,我们预计随着 Mini 封装技 术趋于成熟,背光模组成本得到改良,模组端价格与成本将持续下探;至 2024 年,75 寸 屏 Mini LED 背光模组价格有望降至约 1800 元,Mini LED 电竞显示屏背光模组价格降至 约 500 元,进一步推动下游规模化应用。 下游产品端,Mini 技术拉动产品售价增长。目前,三星、LG、TCL 等品牌厂商均推 出搭载 Mini LED 背光电视,覆盖 65-85 寸。以 65 寸 8K 电视为例,传统电视售价不超过 6000 元,搭载 Mini LED 背光的 8K 电视售价在 20000 元左右,我们预期至 2024 年,75 寸搭载 Mini LED 背光电视价格有望降至 10000 元,Mini 笔记本电脑价格望降至 10000 元, Pad 价格降至 6000 元,进一步推动 Mini LED 背光产品渗透。

Mini 产品前期主要定位高端市场,标准化后可期下探至中低端

生产工艺难度加大,Mini 产品初期成本显著上升。集邦咨询调查显示,在中大型显示 屏市场,Mini LED背光 LCD 面板的估计成本是同尺寸和分辨率普通 LED背光成本的 2.2~3 倍。以 65 寸 4K 电视为例,传统背光模组价格为 100-400 元人民币,若采用高端侧入式 显示器模组,成本约为 350 美元;若采用带有量子点增强膜的 LED 背光 LCD 模块,成本 约为 600 美元;若采用被动式驱动 Mini LED 背光(约 1.6 万颗 LED 芯片)的显示器模组, 成本约为 650~690 美元。目前 Mini LED 背光电视的成本相对普通背光类电视偏高,我们 认为 Mini 背光产品前期主要定位高端市场:大尺寸方面,电视以 65 寸、75 寸、86 寸为 高端主流机型;中小尺寸方面,笔记本电脑与平板以中高端系列为主。 Mini 背光成本有望持续下降,逐渐渗透至中低端产品。Mini LED 已在量产前夜,随 着技术成熟,生产效率、良率有望进一步提升,LEDinside 预计 Mini LED 背光显示器成本 每年将下降 15%~20%,具备性价比优势。(1)生产方案:我们预期 PCB 方案初期广泛应 用。玻璃板方案有望在一年后技术趋于成熟时在中大尺寸产品中部分应用,届时 Mini 产品 的价格将进一步下降。(2)背光模组:以今年发布的 12.9 吋 iPad Pro 为例,该款平板采 用 10000 颗 Mini LED,LED 芯片、PCB 背板、驱动 IC 等零部件占据了成本的绝对比重, 我们估算整体 Mini LED 背光模组的成本占比高达 66%,LEDinside 预估现阶段 iPad Pro Mini LED 背光显示器的成本仍将超过 100 美元;但我们认为内地龙头有望 2021 年加入 A 客户供应链,批量供应 Mini LED 芯片,推动 Mini LED 背光模组的成本下降,GGII 预估 iPadPro 相关模组有望降至 45 美元以下。我们认为,实现标准化后,Mini LED 技术将逐渐渗 透至中端乃至中低端产品:大尺寸背光方面,我们预计 2022 年渗透至 55 寸及以下电视, 相关终端产品价格在 9000 元左右;中小尺寸方面,估计 2023 年相关笔电价格将下放至 12000 左右,平板则在 6000 元左右。

Mini 产品渗透率及市场规模预测:2024 年空间有望达 23 亿美元

Mini LED 将迎爆发期。在各厂商加速布局 Mini LED 的趋势之下,我们认为未来几年 将会是 Mini LED 的爆发期。据 Arizton 数据,2018 年全球 Mini LED 市场规模仅 1000 万 美元,预计 2024 年将上升至 23.22 亿美元,6 年 CAGR 为 147.92%。 ——大尺寸背光方面,预计 2021 年率先在 65 寸、75 寸及 85 寸电视实现渗透。我们 预测 2021 年 75 寸及以上 Mini 背光电视渗透率达 12%,65 寸电视渗透率达 10.5%,随着 Mini 背光模组等成本下降,2022 年开始渗透至 55 寸及以下尺寸电视,至 2024 年,预计 65 寸及以上 Mini 背光电视渗透率将达 45%,总体 Mini 背光电视渗透率达 15%。 ——中尺寸背光方面,笔电、电竞显示器率先实现渗透。笔电、平板今年率先在苹果 MacBook\iPad Pro 实现渗透,我们预测 2021 年 Mini 背光笔电渗透率达 2%,平板则在 3%左右,随着 Mini 背光模组等成本下降,2022 年开始渗透提速,我们预计至 2024 年, Mini 背光笔记本电脑渗透率将达 20%,Mini 平板渗透率将达 10%。车载、电竞显示方面, 我们预测 2021 年 Mini 背光车载显示屏渗透率达 2%,电竞显示器渗透率达 7%,2024 年, Mini 背光车载显示器渗透率将达 10%,Mini 电竞显示器渗透率将达 18%。 ——直显方面,小间距 LED 乃至 Mini LED 显示屏的渗透率有望持续增加。5G+8K 时代下显示分辨率要求提升;后疫情时代视频会议需求旺盛;安防监控等领域也有望受益 于新基建政策。我们认为小间距 LED 及 Mini LED 直接显示屏有望逐步替代 LCD 拼接屏、 商用投影机。据 LEDinside,目前点间距≥P1.0 的 LED 显示屏仍占主导,其中营收占比最 大的间距区段是 P1.2~P1.4,高达 44.5%,P0.7~P1.1 仅占 5%。随着性能提升、成本下 降,Mini LED 将加速对小间距显示屏的替代,据 LEDinside,点间距 P1.1 以下的 LED 显 示屏 2018-2022 年 CAGR 有望高达 62%,远高于 LED 显示屏整体增速。 Mini LED 对产业链中游封装环节拉动较大。传统 LED 中游封装环节技术要求较低, 厂商格局较为分散,相关公司营收规模和体量较小,Mini LED 技术加成下,上游芯片端指 数级增量,带来模组价值显著提升,相关市场空间和技术弹性较大。我们预计 2024 年, Mini LED 背光模组总市场空间达 1000 亿+。其中大尺寸背光模组市场空间将达约 770 亿 元人民币,中尺寸背光模组市场空间将达约 250 亿元人民币。

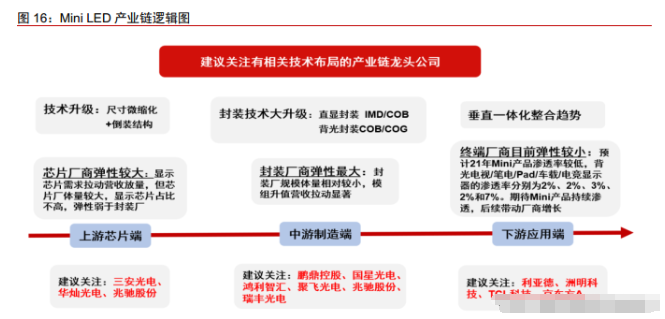

产业链迎变革,关注各环节的“技术升级+厂商布局”

新技术兴起,LED 产业链迎变革,行业上下游厂商协同布局。LED 产业链由上游外 延片+芯片、中游制造(封装+模组)和下游应用三部分构成,Mini LED 时代为了适应芯 片尺寸微缩化的趋势,每个制造环节都将面临技术升级,我们认为芯片和封装环节变化最 大。 我们看好 Mini LED 对产业链持续拉动作用,其中产业链端封装环节公司弹性最大, 芯片环节其次。各厂商针对 Mini LED 提出多种解决方案,但目前仍存在一些技术痛点, 厂商所采取的技术路径将影响其量产进度和竞争地位。台湾地区而言,整体产业链配合更 加完善,上游芯片厂有晶电、荣达;中游封装、模组方面,亿光、隆达等厂商积极参与, 驱动方面也有聚积等公司配合。大陆地区来看,上游芯片端,芯片设计转向倒装结构,大 陆厂商技术已基本成熟,三安、华灿等 Mini LED 产品目前已经进入出货阶段;中游制造 方面,IMD、COB、COG 等多种封装方式并存,厂商各有布局,国星、瑞丰、鸿利、聚 飞等目前已完成验收并开始出货;下游应用方面,面板厂商、终端品牌厂商均有参与,Mini 背光有望先行快速渗透,Mini RGB 直显则稳步推进。长远来看,随着芯片尺寸微缩趋势 持续,生产环节料将进一步简化集成,实现标准化、规模化、自动化生产以提升产品性价 比,我们认为产业链的一体化整合将成为新 LED 行业的趋势。

上游芯片端:尺寸微缩化,倒装设计成主流,三安、华灿具备量产能力

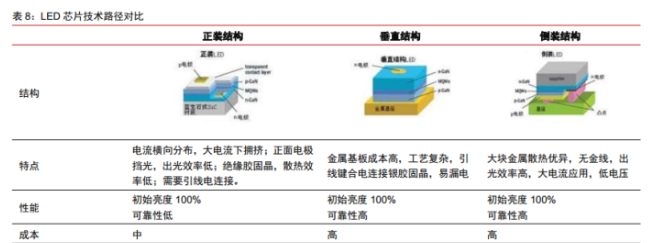

Mini LED 芯片尺寸微缩化,芯片设计转向倒装结构。1)目前 Mini LED 的芯片普遍 要求 200um 以下,这对 LED 芯片生产过程中的光刻和蚀刻提出了更高的要求,特别是现 有成熟的生产设备难以满足 100um 以下的芯片生产,需要部分改装。在芯片小尺寸情况 下,焊接面的平整度、电极结构的设计、易焊接性以及对焊接参数的适应性、封装宽容度 都是芯片设计的难重点。2)为实现芯片微缩化,设计转向倒装结构。芯片结构分为正装、 倒装和垂直结构三种类型。LED 尺寸的演变决定了芯片结构的变化:小间距 LED 采取正 装芯片,Mini LED 采取倒装芯片,未来的 Micro LED 有望采取倒装加垂直结构芯片。正 装结构目前占据市场较大,Mini LED 为实现芯片微缩化转向倒装结构,倒装芯片通过将芯 片倒置,使发光层的光从电极的另一侧发出,出光率可提升 60%左右;不通过蓝宝石散热, 可通大电流使用,还能延长芯片寿命;此结构无需打线,适合超小空间密布的要求,并且 适合多种材料的封装基板,可靠性明显提高,能够降低终端产品使用的维护成本。

芯片端技术路径基本成熟,技术难点影响良率和成本。Mini LED 芯片端技术路径已基 本成熟,但芯片由于生产线的线宽精度、芯片小型化等制作难点较多、技术难度相对较大, 目前良率较低,进一步推高生产成本,成为 Mini LED 大规模应用的瓶颈。例如,在芯片 倒装过程中,蓝绿光倒装芯片技术已较为成熟,良率较高;但红光芯片需要进行衬底转移、 固晶焊接,在此过程中由于工艺环境以及各种不可控因素的影响,产品的良率和可靠性依 然很难保证。此外,出光角度控制方案的设计同样影响 Mini LED 芯片的良率,出光角度 的大小能够影响多项光学性能,目前如何制备大角度出光、混光均匀的 Mini LED 芯片仍 是厂商面临的问题。

芯片需求量百倍增长,芯片厂弹性较大。据 LEDinside,2019 年大陆新机台产能开出 后,LED 芯片产能增加到 412 万片/月(四吋约当量),厂商 LED 芯片库存均处于较高水 位,市场供需结构性失调,加上贸易摩擦致使终端客户需求疲弱,市场价格呈下跌趋势。 但随着 Mini LED 渗透率提升,我们认为未来供需结构可望改变。Mini 背光使用 LED 的颗 数较传统侧入式背光高出数十倍~数百倍:如前所述,当前侧入式 LED 背光 LCD 采用约 50~100 颗 LED 芯片,Mini LED 背光一般采用直下式设计,晶电表示,预计 55 寸电视机 需要约 4 万颗 LED 芯片,采用薄型化方案的智能手机需要约 9000 颗芯片;群创表示,14 寸笔记本电脑 LCD 将采用 6000-7000 颗 Mini LED,且采用直下式背光(OD≥2mm)方案 的 5.5 寸手机 LCD 将采用约 2000-5000 颗 Mini LED。TV 背光、手机背光及车用显示屏 幕等领域对 Mini LED 的需求巨大,有利于 LED 芯片端改善供需状况。Mini LED 显示芯 片需求拉动芯片厂营收放量,芯片厂弹性较大,但由于厂商体量较大,显示芯片占比不高, 芯片厂弹性弱于封装厂。 龙头厂商纷纷加码 Mini LED,行业集中度有望进一步提升,芯片端建议关注三安光 电、华灿光电、兆驰股份。Mini LED 芯片端技术路径已基本成熟,晶电、三安、华灿等多 家厂商已实现量产,其中晶电的芯片在良率、一致性、可靠性上性能参数更优。目前来看: 1)全球 LED 芯片产能持续向大陆转移,行业集中度高。2017 年中国各大 LED 芯片厂持 续扩产,三星、LG 等海外企业关停部分产能,LED 芯片产能逐步向国内转移,至 2018 年,中国大陆 LED 芯片产能占比达 58%,中国台湾 LED 芯片产能排名全球第二,占比 15%。 国内 LED 扩厂主要集中在龙头企业,LED 价格持续下跌趋势下,中小厂商逐渐退出市场。 三安光电、华灿光电、兆驰股份等在政策支持下,依靠资金和规模优势扩产,行业集中度 不断提升。根据 Trendforce,2020 年 LED 芯片产能前五大厂商分别为三安、华灿、兆驰、 晶电和乾照,产能总计占全球 60%。2)龙头厂商纷纷布局 Mini/Micro,行业集中度有望 进一步提升。在传统 LED 芯片产能过剩,供需结构失衡的情况下,龙头厂商纷纷凭借技 术和规模优势向 Mini/ Micro 等高端领域布局,Mini LED 已进入量产阶段,其中三安光电、 华灿光电以及晶元光电成功打入知名客户供应链。三安是韩国品牌客户 Mini 重要供应商, 韩国品牌客户发布电视新品 Neo QLED;晶电则成为北美大客户平板产品供应商,目前已 量产出货;华灿自 2019年四季度 Mini LED芯片开始批量出货,并在国内领先推出 Mini LED RGB 显示芯片,为群创发布的国内首款可卷曲 Mini LED 显示器独家供应 Mini RGB LED 芯片。Mini LED 技术难度高,研发、设备投入大,龙头厂商布局 Mini 的意愿和能力更强, 且目前终端客户较为集中,龙头厂商更有实力进入相关供应链,我们认为 Mini/ Micro 将成 为龙头厂商业绩增长的持续动能,进一步推动行业集中。

中游制造端:技术大升级,多实现路径并存,国内封装龙头量产在即

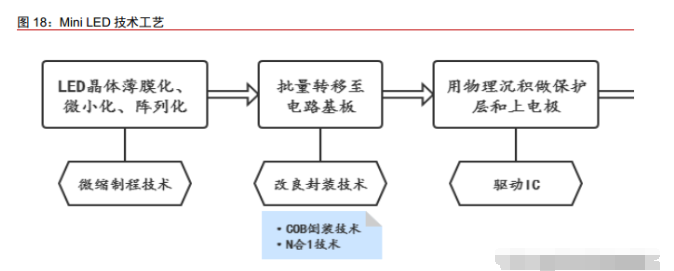

Mini LED 封装要求更高精度、高效率和高可靠性,封装环节技术、设备大升级。中 游制造主要包括封装和模组两个环节,其中封装环节技术难度更高,Mini LED 对封装提出 更高要求,相关技术、设备迎来大升级。1)Mini LED 的芯片尺寸主要是 50-200um,同 时 Mini LED 芯片和灯珠单位面积使用量巨大且排列十分紧密,对焊接面平整度、线路精 度提出更高要求,对焊接参数的适应性和封装宽容度要求也更为严格。在芯片数量和密集 度成倍提高的同时,原则上要求 Mini LED 的使用失效率逼近 0PPM,对 Mini LED 封装的 可靠性要求大幅提高。2)Mini LED 封装技术相较传统封装变动较大,从传统的 SMD/SMT 技术转变为 IMD、COB、COG 等技术,COB/COG 封装环节变动较大,设备需要大量更 新;IMD 技术所需设备大部分可基于 SMD 方案进行更新,但 Mini 对设备精度、效率要求 更高,需要进行更新改进。如 IMD 对测试分选机的测试参数要求更高,测试分选设备须在 原有基础上提高精度和速度,需更换封装夹具等;传统贴片机在对 P1.0 以下 Mini LED 封 装器件进行贴片时,为了达到精度要求,传统贴片机必须将贴片速度降低到原有贴片速度 的 30-50%,需要更高效的贴片机。 Mini LED 直显封装由 SMD 升级为 IMD、COB 方案,IMD 方案目前应用较广,COB 方案未来前景广阔。Mini 直显制造端的变化主要体现在封装环节,传统 LED 显示封装采 用 SMD 方案,一个封装结构中包含一个像素,该方案受物理极限影响,目前市面上最好 的方案也只能做到 P0.7。Mini LED 直显封装目前主要有 IMD(Integrated Mounted Devices)、COB(Chip on Board)两种方案。 ——IMD 继承传统 SMD 优势,产业链友好,为目前 Mini LED 直显主流方案,但存 在性能上限。IMD 技术(N 合 1)是将两组、四组或六组 RGB 灯珠集成封装在一个小单 元中,将常规的 1 颗灯珠独立 4 个焊点革新为单颗 IMD 封装单元 8 个焊点,减少整体焊 点数,属于传统 SMD 封装与创新 COB 封装之间的折中方案,多用于 Mini 直显产品中。 性能上来看,IMD“四合一”基于现有的 SMD 技术,分选技术成熟,可以让应用端贴片后保 持良好的显示色彩一致性;IMD“四合一”的支架、焊点数量相对减少,与 SMD 相比暴露在 空气中的面积减少一半,可靠性相对提升一倍。产业链来看,IMD 技术跟 SMD 技术较为 贴近,能够兼容原有封装端和显示屏端的设备,快速实现产业化,对现有上下游产业链友 好,有利于提高封装厂商的生产效率、降低显示屏厂商的生产成本,目前被多数厂商采用, 是 Mini LED 直显封装的主流方案。但 IMD 方案存在一定的物理极限,无法无限缩小像素 间距。 ——COB 方案性能领先,目前技术难度较大,未来应用前景广阔。COB 技术是将多 个 LED 芯片直接贴装到模组基板上,再对每个大单元进行整体模封,不使用支架和焊脚, 与传统的 SMD 做法相比省略了芯片制成灯珠和回流焊两大流程,芯片直接装配到 PCB 基 板上,没有封装器件尺寸的限制,可以实现更小的点距排列。性能上来看,COB 封装属于 无支架集成封装创新技术,能够实现百万级的像素失控率属性,超越 IMD 封装近两个数量 级,具有功率低、散热效果好、色彩饱和度高、分辨率更高清、屏幕尺寸无限制等优点。 技术、生产上来看,COB 封装技术难度较大,亟需解决光学一致性、墨色一致性、拼接缝 隙的问题,目前产品的一次通过率仍然较低,加重成本负担。由于技术和良率问题的存在, COB 方案目前应用较少,但在终端显示效果要求逐步提升、间距不断缩小的趋势下,COB 封装技术未来前景十分广阔。 Mini LED 背光封装 COB/COG 方案并行,PM、AM 驱动框架共存。Mini 背光制造端 的变化主要体现在封装技术、基板材料的改变以及驱动模式的更新。目前多种技术路径并 存、互相组合,适用于不同场景。如 Mini LED 背光基板主流路线为 PM+PCB;而在 VR 等高分区设计 LCD 显示应用上,AM +玻璃基板是可选择的替代路线;对于高密度的组装, 对平整度要求较高的应用场景,则可能采用 PM+玻璃基板的技术路线。 ——Mini 背光封装 COB/COG 方案长期并存,COB 方案相对成熟有望应用于中大尺 寸、轻薄产品,COG 方案存在技术难点,但有望具备性价比优势。COB 方案和 COG 方 案的主要差异在于使用的基板不同。1)COB 方案采用 PCB 基板,优势在于产业链相对 成熟。PCB 基板的技术发展更为成熟,供应链也相对完整,良率处于逐步提高阶段;而玻 璃基板在打孔、固胶、切割等环节易碎裂,蚀刻线路等技术也存在难点,相对来说产业的 成熟度较低,现阶段玻璃基 Mini LED 产品良率要远远低于 PCB 基 Mini LED 产品。且尺 寸越大的玻璃基板越易碎,导致生产良率较低,因此在中大尺寸领域,PCB 基板占据优势。 2)COG 方案采用玻璃基板,在克服良率问题后有望具备性价比优势。玻璃基板相较于 PCB 基板,主要优势在于:a)玻璃基板玻在平整度、线宽线距、耐热方面具备天然优势; b)玻璃刚性较好,在多组背光单元拼接时,玻璃基板可以满足高精度拼接需求;c)从材 料成本看,PCB 基板是玻璃基板的几倍,且国内玻璃板厂商产能丰富,在克服良率问题后 玻璃基板有望具备出色的性价比优势。我们认为 Mini 背光封装 COB/COG 方案将长期并 存,COB 方案在大尺寸以及轻薄产品中占据优势,COG 方案有望在技术成熟后具备性价 比优势。 ——Mini LED 背光产品新增 AM 驱动架构,性能优势助推产品渗透。1)传统 LED 背光产品采用 PM 驱动模式。这种被动式矩阵技术结构简单,技术相对成熟,目前被厂商 广泛使用,但不足之处在于连线复杂,随着芯片尺寸微缩将会面临安装组件过多的问题, 无法实现轻薄设计,此外也可能出现像素串扰的现象。2)AM 驱动模式性能适配 Mini LED。 背光相比传统侧入式背光所用发光芯片尺寸小且数量多,为实现区域调光,Mini LED 背光 分区数量成百甚至上千,背后电源必须搭配相应的分区设计;而 AM 驱动模式每个像素点 可实现独立驱动,在分区数越多的情况下越能显现其优势,具有亮度均匀性高、无屏幕闪 烁问题等优点。同时 AM 驱动架构适用于玻璃基板、软性基板,未来的应用空间更为广阔。 我们认为,主动式驱动产品将有助于推升 Mini LED 的渗透率,AM Mini LED 也将成为各 厂商重点布局的方向,如 TCL 华星于 2019 年 8 月发布全球首款玻璃基板驱动主动式 Mini LED 背光屏。 封装厂弹性最大,厂商多技术路径布局,国内建议关注国星光电、鸿利智汇、聚飞光 电、兆驰股份、瑞丰光电,以及 PCB 端的鹏鼎控股。随着上游芯片技术的不断完善和下 游应用的持续推进,各中游封装厂商也已经量产相关 Mini LED 产品,同时积极扩大产能, 与上下游厂商积极展开合作,由于封装厂规模体量相对较小,模组升值对营收拉动作用显 著,封装厂商弹性最大。国星光电产品涵盖了 Mini 直显和 Mini 背光,其中 Mini 直显产品 包括 IMD-09/07/06/05 等,目前的订单情况良好,并且正在推进扩大生产;Mini 背光产品 制定了 Mini SMD、Mini COB、Mini COG 三大技术路线,TCL 华星光电 2019 年发布的 MLED-星曜屏即采用了国星光电 Mini-LED 背光源。鸿利智汇布局 Mini LED 背光和直显, 背光方面产品应用领域包括 TV、显示器、笔电、车载、pad、VR、手机等,目前 TV、显 示器、VR 产品已小批量交货,客户主要包括京东方、华星、TCL 等;直显方面率先推出 行业领先的 P0.9 显示技术产品,量产稳步推进。聚飞光电布局 Mini 背光和 Mini 直显, Mini 背光主要采用 COB 或 COG 解决方案,并已实现量产;TCL 华星在全球显示生态大 会上发布的 142 英寸 IGZO 玻璃基主动式 Mini LED 显示屏直显产品由聚飞提供。兆驰股 份已开发出多款 Mini 直显和 Mini 背光产品,并通过倒装芯片技术不断提高产品可靠性和 气密性,2020 年配合多家客户完成小批试产,2021 年与创维合作正式量产出货。瑞丰光 电于 2018 年起就与国内外知名电子企业在平板、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合 作,开发了各类 Mini LED 背光和显示产品方案,Mini LED 直显 P0.68 产品在 2019 年就 已实现商用出货,P0.49 的产品目前也在量产状态;Mini LED 背光项目包括玻璃基板和 PCB 基板两种技术路径,已经开始向多家客户小批量出货。PCB 面板方面,鹏鼎控股是 苹果 iPad pro Mini 背光屏 HDI 板供应商,公司淮安 Mini LED 背光板项目已于 2020 年 12 月部分投产,目前产能约为 2w 平米/月,2021 年公司继续投资 16 亿扩产 Mini 背光板产 线,预计 21 年第四季度投产,预计实现产能 9.3 万平方米/月。

下游应用端:品牌厂商引领潮流,并向上垂直一体化,关注 TCL/BOE 等

Mini LED 产业链相对成熟,较大尺寸 OLED 更有望量产,品牌厂商纷纷布局。(1) Mini 背光产品:大尺寸电视上,三星、TCL、LG 等品牌厂商纷纷推出 Mini LED 电视,75 寸 4K Mini LED 电视是目前主流机型,我们认为未来 8K Mini 背光电视也将持续落地,并 逐渐向更小尺寸渗透;中尺寸方面,华硕、联想、戴尔等品牌厂纷纷推出 Mini 背光显示器, 27 英寸 4K Mini 显示器是主流机型,笔电、平板方面 A 客户持续引领,我们认为未来中小 尺寸显示器、笔电市场将加速推出广色域多分区调控 4K Mini 背光产品。(2)Mini RGB 直显产品:Mini 直显技术目前进展良好,利亚德、洲明科技、雷曼光电等多家厂商均已具 备量产 P0.9 级 Mini LED 显示产品的能力,奥拓电子已量产 P0.78 产品,封装厂国星光电 的 RGB 事业部也已具备 P0.7 显示屏量产能力。我们看好利亚德、洲明科技等厂商在 Mini 直显领域的业绩增长机会。 品牌厂商加速布局中下游环节,我们认为 Mini LED 产业链未来将持续呈垂直一体化 整合趋势。1)COB/COG 方案免去多个生产环节,封装、应用厂商分工模糊。Mini LED 封装环节技术改动较多,COB/COG 方案将灯珠与 PCB 板/玻璃基板的封装环节合并,下 游显示屏厂核心制程贴片被免去,从 LED 芯片封装到显示单元模组或显示屏的生产可由一 家企业完成,中游和下游环节将被自然整合。未来在巨量转移技术趋势下,封装环节或将 免去,中游制造商与下游应用商或进一步整合。2)下游品牌厂加速向中下游延伸,整合 上下游产业链,以提升自身在供应链中的话语权。如 2020 年 3 月,TCL 华星与三安半导 体成立联合实验室,聚焦 Micro LED 显示技术开发。我们预期 TCL 等国内厂商有望凭借 自身在玻璃端及 LCD 显示屏端的技术优势,持续领跑 Mini LED 背光产业链。 三星、苹果、TCL 等品牌厂积极推进 Mini LED 进展,参与相关产业链的厂商或将持 续受益。三星 Mini 主耕背光电视领域,Trendforce 预估 2021 年 Mini LED 电视达 440 万 台,三星目标出货量 200 万台,据 ET News,2020 年三星投资 400 亿韩元(约合人民币 2.4 亿元)于越南建立 50 余条 Mini LED 产线,于 Q4 开始移入制造设备,持续推动 Mini 背光电视量产,目前三安光电 Mini 背光芯片已批量供货三星,有望持续受益。TCL 品牌 目前 Mini 背光电视规模最大,据 LEDinside,2020 年 TCL 背光电视全球市占率接近 90%, 我们认为 TCL 华星有望成为 Mini LED 核心供应商。苹果积极推动 Mini LED 向 IT 产品渗 透,Mini LED 是 A 客户未来五年内的重要推广技术,台湾面板厂商晶电、隆达有望受益 A 客户产业链。2020 年 5 月 12 日《经济日报》指出,A 客户计划投资约 100 亿新台币(合 3.34 亿美元)在台湾新竹科学园区开设新工厂,将与台湾供应商晶电和友达合作,该工厂 将生产用于未来设备的 Mini LED 和 Micro LED 屏幕。群创 Mini LED 背光 LCD 屏也已送 样 A 客户,后续可期应用于新一代 iPad Pro。我们建议关注晶电、隆达、群创、友达等台 厂的增长机会。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号