-

明朝灭亡实亡于税收困难

黑郁金香 / 05月27日 07:15 发布

本博评论:朱重八毕竟是个农民出生,封闭提倡男耕女织,如果没有商品交换,其实是生活不了的。以下由本博编摘自网络

明朝故事:得税收者,得天下,细读明朝灭亡实亡于税收困难

导语:“私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此”——张居正

明朝国祚从朱元璋建立明朝开始到明思宗朱由检煤山自缢身亡终止整二百七十六年,明朝是中国封建时期最后一个由汉人组建的王朝,有人说明朝亡于万历怠政,也有说是东林党误国,宦官乱政,崇祯刚愎自用等等。这些多是能直观看到的能够影响明朝国远的存在。但同时也忽略了很根本的一条,那就是为何明朝中国后期老是没钱,国家老是拿不出钱,因为税收系统的混乱,国家财政赤字每年剧增,入不敷出,大明的灭亡从朱元璋制定国策时就已经埋下伏笔,明亡,亡于收税上的艰难,亡于赡养太多无用之人,用张居正的话说:“私家日富,公室日贫,国匮民穷,病实在此”

一.明朝朝廷究竟有多穷,私家又有多富

明朝国库有多穷,当李自成攻进北京皇城的时候,在国库内只看到白银十万两,什么概念,都没有一个大臣的私库多,崇祯自登基为帝以来可以说得上省吃俭用,衣服坏了的地方就让周皇后拿到后宫缝补,在他的带领下后宫也以节俭为主,可惜在辽东战线吃紧,国家需要粮饷的时候,崇祯皇帝带头募捐,可筹到的粮饷寥寥无几,是大家都很穷吗当然不是。

当时李自成在国库收货极小的情况下把目光看向了整个京城的达官贵人,根据史料记载,光从国丈周奎家中就搜出白银53万两,大臣李国瑞家中白银70万两,在整个京城总共搜出了白银7000万两是辽东军饷1700万两的五倍之多。按照时候统计,这7000万两宗室侯府占十分之三,宦官手里搜出十分之三,大臣手里搜出十分之二,商人手里十分之二。可见当时整个北京上层社会那是富得漏油。难为崇祯这十七年的执政一直为国家财政愁苦。甚至添加三响(军饷,剿响,练响)这样昏招来增加财政。但结果是更大的反对声音,可以说崇祯的辛苦是白费的,整个宗室三十万人吸着大明的骨髓,大片土地被可以不用纳税的人士兼并,自隆庆开关之后,民间作坊财富大增,可商业税更是低的骇人,一个不懂得赚钱的王朝,在节俭也是无用,这个王朝不懂得赚钱,可是王朝里的大臣,王爷,富商们一个个是富可敌国。问题就出在税收上。我们知道西欧发达国家瑞士被评为幸福感最高的国家,因为瑞士居民待遇极高,医疗教育等等,甚至还要出台,给公民每个月免费发钱这样的国策,哪里来的钱?像瑞士这样的发达国家是对富者高税,贫者底税,更贫者免税。我们的明朝正好颠倒。

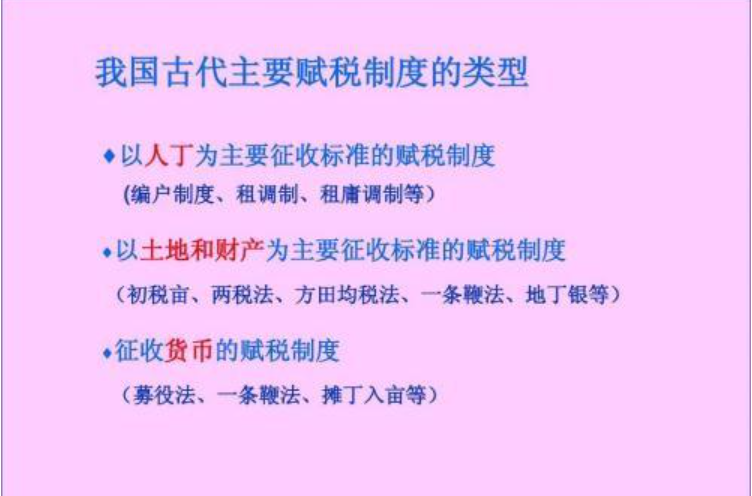

二.说明朝税高的,其实好好查查,明朝可以说是农业税和商业税最低的朝代,而且,农业税几乎在二百年里就没有涨过。

朱元璋建立明朝后,因为是农民出身所以深感农民不易,所以明朝的农业税十分的低,明太祖朱元璋定天下税亩八百万余顷(一亿两千万亩),征粮2950万石,下旨“永不起科”明朝初期主要的税收是仿制唐宋为“两税法”即夏税,秋粮,两税又分,实物税,徭役,和商业税等,朱元璋的想法是将社会彻底回归到农业文明,各司其职,互不干涉,国家需要的物品就以实物税的方式折扣粮食采购,国家需要毛笔就在产毛笔的地方征收,然后你家在交税时可以说按照比例少交一些,需要砖头盖墙就从各地砖窑征收,同样是可以低税,明朝商业税只有三十取一,农业税的比例是人均4%,商业税的人均3%。哪怕这样的底税却依旧在征收的道路上十分艰难

1.明代的税收过低,农业税低,商业税更低

2.明代的税收几乎在二百五十多年的时间里没有增加(实际上是不断减少,农业税减少,商业税减少的更多)

3.明代晚期人们对任何一次增税的行为都叫苦连天,以至当政府试图增加赋税时阻力重重

—— 《十六世纪明代中国之财政与税收》黄仁宇

如此低的税收却没给百姓带来足够的幸福感,王朝初建之时,经过元末战乱,瘟疫人口减少迅速,经过朱元璋的土地重新分配,百姓们还是可以有地可中,有粮可吃,国家也不需要支付太多的赡养宗室的大支出,如此税收足以养活国家机器的运转,在朱棣永乐时期全国土地税收大概在3000万石左右随后南征安南(越南)越南大米进入中原,税收达到了3500万石,永乐盛世就是靠这样的情况支撑起来的,军队有军屯供给,加上朱元璋给全国官员提供的工资极低,国家支出的费用有限,但朱元璋开了个明朝藩王可以说世袭的头,藩王驻守各要地,掌握有当地的财务,军事实权,朱棣篡位成功后,为防止兄弟们学习他,陆续剥夺藩王实权,且对于藩王们制定下严格规定,不可擅自离开封地,不可结交大臣,二王不可见,子孙不可当官,所以从朱棣开始明朝的养猪政策开始了,为了弥补藩王们的牺牲,在待遇上朱棣极大的满足了他们。不但王位不逐代递减,对于子孙还有丰厚俸禄,还有赏赐领地的土地,明朝藩王成为了全国最大的地主,有多严重,到了崇祯时期,全国朱氏宗室达到了30万人口,每年藩王俸禄支出达到上千万两,而整个万历三大征的军饷也不过1700万两,如果没有宗室的吸血,明朝完全可以每年打一个三大征,更为严重的是藩王不需要交税,而且藩王还可以兼并土地,你没钱就把土地卖给我,我高价买,几代之后,各地藩王所掌握的土地极为广阔,以四川成都蜀王为例,根据四川巡抚孔贞一的说法,成都府附近的土地七成属于王府庄田,二成属于军屯,民田仅占一成而已。天启年间《新修成都府志》中也感慨:天潢派衍,腴田膏土,尽是王庄, 贫民或为彼佃户,以偿租佣。此亦天府中之最可悯者!。四川乃天府之国尚且如此,可见整个明朝的情况,不但但藩王,明朝官员也是不需要交纳土地税的,军屯也不需要交纳土地税,百姓们是一代比一代的穷,藩王,宗室,官门是一代比一代的富,所谓军屯,在明后期也是官员们的私家园林。

一代名将卢象升感叹道:“贫者日益贫 ,富者日益富 ,大约贫民之髓富民实吸之。”

更为可怕的是明朝的货币系统混乱,大明宝钞后期贬值百倍以上,纸钞易损耗,保存难,易于造价,明朝不设立准备金,大规模制造,税收复杂,有实物税,有人口徭役抵税,有小米交税,有大米交税 ,有高粱交税,成色重量不统一,可以说每当收税的时候,负责收税的官员头比谁都大。

三.明朝轻视商业,对于商业产生的极大利益不够重视,极为少的商业税不是扶持商业是根本没想以商业成为国之根本,然而明朝中后期的港口开放大量白银流入,资本主义萌芽出现手工业崛起,大量小作坊诞生,然而商业税极低,有钱的商户们大量屯田,屯粮,屯银,造成恶性循环,百姓们被逼到绝路

当有人说朱元璋制定的商业税标准“三十取一”是为了扶持商家发展,为明朝商业作出贡献,我就持反对意见,朱元璋最恨的是元朝,其次就是这些大地主,大富商,他制定的国策,对于商业发展十分不力,是把明朝化成小农户时代,明朝的商税只占整体税收的7%。而宋朝却是70%,隆庆迫于海乱开放泉州口岸,整个明朝进入了手工业时代的巅峰时期,明朝的瓷器,丝绸,铁器,等等远销欧州,当时全球产出的白银有三分之一流向大明,可明朝听却没有钱,钱去哪里不言而喻。

明朝海上贸易

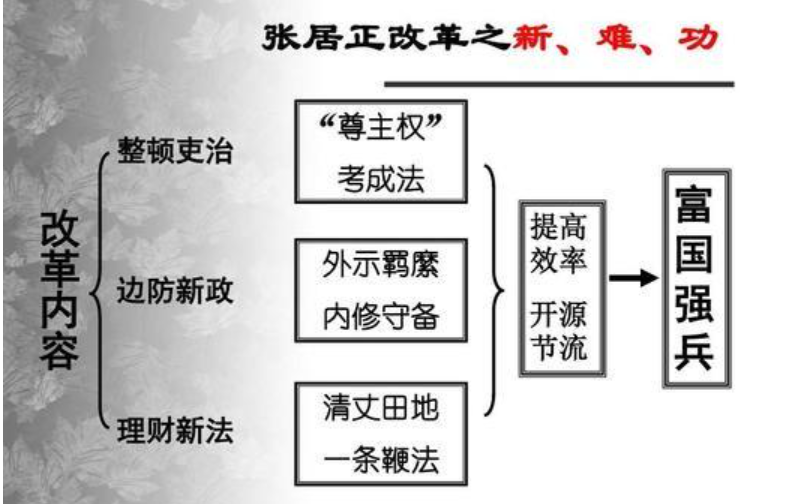

张居正发现问题所在用一条鞭法进行经济改革,第一个要改的就是税收,以白银替代实物税,等等举措,增加财政收入,重新丈量土地,摊丁入亩,结果证明国库确实殷实,所以万历才有底气去进行三次远征。然而却被废除了,此后国库就再也没有富裕过。此后不管是明熹宗,明思宗,都没有能力进行改革,魏忠贤所加的商业税也只是杯水车薪。

一条鞭法改革

崇祯进行“三响”的征收其税不高,可是征收的人群却依然是那些早已经食不果腹,失去土地的农民,连吃的都没有,又哪里有钱交税,不管是官员,还是百姓,都看着朱氏宗室们的挥霍,他们是这个国家的最大得益者,而这个国家却是靠着这些交不起中国历史上最低农业税的农民们支撑起来的,闯王造反的口号,“均田免赋”真正吸引人的是哪均田,因为百姓们无田可中,明朝从建国初期的不到5千万人口,到明晚期接近一亿五千万,人口增长了三倍,土地却减少了不只三倍,那怕明朝在减税,又能如何,在加税也无用。根本问题时该交税的不仅不交,还能送国家领取巨额俸禄,如此下去明朝怎能不亡。

附:一手好牌打稀烂 明朝为什么那么穷?

如果要细数中国历代,最穷的朝代,当真非明朝莫属。一般而言,各个朝代开国之初,通常会迎来一段,人口上升和税收大增的增长期,随后便是一段年岁的承平盛世,继位的皇帝也得以,在祖辈攒下的家底支撑下挥霍,或是大兴土木如隋炀帝杨广,或是对外扩张如汉武帝、唐高宗及乾隆,当然也有关起门,自己吃吃喝喝的北宋皇帝等等。

总体说来,如果没有强大的外族崛起(军事开支,通常是王朝财政的最大支出),如辽金之于北宋,或者内部的叛乱,如黄巾和安史之乱等,朝廷的财政收入,基本可以维持开支,不说大富大贵,求个温饱还是没问题的。

明朝却是个例外,含着木汤匙,出生的帝国。明朝的财政状况,自开国之初就不甚宽裕,永乐一朝国力还算强盛,但明朝中期开始,国家财政很快就陷入了危机,彼时蒙古草原上的部落,虽然仍不时骚扰明帝国的北部边境,但早已远不如他们的祖先强大,东南沿海的倭寇,则是随着明朝海禁令而週期性地起復,而努尔哈赤的女真,还只是东北的小部落,尚未统一女真各部。国内虽有几个零星的籓王造反,除了燕王朱棣,其他都属于小打小闹。但就是这样的明朝,整个国家的财政从中期开始就一直是辛苦支撑。即便军费开支不算巨大(晚明另说),外加明王朝的官员薪水,已经是历代最低,朝廷仍然常常发不出薪水,经常以折色代之。

何谓折色,就是以实物代替银两,发给官员。万历元年张居正主导的,胡椒苏木折俸事件,具体来说,就是所有在京公职人员的月俸,一律以国库里堆积如山的,香料胡椒和染料苏木来折抵,但是市场的供需法,则是不可违逆的,京城的市场上一下出现了,数万斤胡椒苏木,导致价格立刻崩盘,价格之低,致使官员根本无法餬口,最后仅三个月便叫停政策。这次的事件,之所以有名,并非因为是第一次发生,而是朝廷做的太过分。

明代的财政困难,其实是骨子带来的。导致财政困难的因素,撇开晚明巨额的辽东战事费用,主要有两个部分:首先是税收进项的大幅减少,其次,就是庞大的内政开支。首先说税收,朱元璋身为中国历史上,最厉害的屌丝逆袭案例,骨子裡对农民跟土地,是有特殊感情的。重农抑商,对于那些做买卖的商人阶层,是相当不待见的,认为他们不事生产。

他还曾下令,商人不得穿丝。如此先入为主的心态,自然大大影响明朝的政策制定与执行。首先,明王朝以田税作为帝国税收的主轴,恢復了两税制(夏税秋粮),并以实物交纳为主。

为此明朝曾多次丈量天下土地,绘製成着名的鱼鳞图册,此后更被清朝所沿用。以此类税收作为国家主要税收的一大好处便是,减少官员都过钱粮汇兑中饱私囊,也避免了官府巧立名目盘剥百姓。

然而只从相对有限的土地中收税的政策,势必造成税收减少。据统计,自明朝中期开始,田赋税收长期以来维持在2700万石(由于气候因素外加土地大量兼併,随后开始递减),这个数量约是明朝整体收入的四分之三左右。对比四百年前的北宋,大概只有一半不到。其中最大的差距便是商业税,首先自明朝开国,便颁布海禁令,禁止海外贸易,使宋元以来的世界第一大港,泉州就此没落。 此外,还大幅降低商业税的税额。根据洪武年间的一份圣旨,商业税定为“三十税一“,就是三十分之一,这使得,明朝的税收远远不如宋、元。

除了税收进项减少,明代的巨额内政支出,更是一大负担。其中最大的支出便是,奉养朱元璋遍佈天下的龙子凤孙们。朱元璋规定,皇子封亲王之后,每年的俸禄最低万石,是明朝一品大员的七倍之多,这还不包括大量的土地、皇庄等各种赏赐。

每一个朱家子孙的,一生消费都由朝廷买单。一个王府成员自十岁起,就开始领朝廷俸禄,凡遇生辰庆典或是结婚,更有朝廷发放土地及婚礼费用等,以至于当时的人不禁感慨说:我朝亲亲之恩,可谓无所不用,其厚远过于前代矣。

且自靖难之役后,藩王被严加看管,不准离开所居地,也不得与任何官员来往,甚至即便是兄弟间,二王却不可相见。

在这种强监管的政策下,藩王只有一条路可以走,就是如流水线般地多生孩子,因为多一个孩子,就多一份俸禄。

在这个生育竞赛下,常看到官员呈报朝廷的一些荒谬喜讯,诸如某藩王有高达,一百多个子孙,要请朝廷派人查户口。

而同时也会看到,令人心寒的财政数字,例如河南、山西两省的一年税收,还不够供养该省的王府开销。

如此下来,国家的财政,当真陷入死结。朱家子孙从开国的朱元璋跟马皇后两人,一路演变到明末的数万人以上,怎麽看都像一窝兔子啊。

明朝作为一个汉族政权,有着宋朝所没有的优势,就是北方民族已经式微,尤其是蒙古,倘若好好经营,是有机会青出于蓝,超越北宋。可惜,保守的财政政策,与对子孙过度的溺爱,使这个王朝,从一开始就注定了,穷死这个结局。。。。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号