-

关于市场环境模型:市场状态的研究 —兼论海外资产对收益的贡献

成都计划 / 2018-04-25 18:00 发布

一、关于市场环境的划分

这里的资本市场环境,主要指的是权益类市场的环境,或者直接说是股票市场,也不算是错。所谓的环境,主要是说的当前市场处于什么样的状态,是上涨,是下跌,还是震荡。按照字面意思,并不难理解,但是在实际投资——对我来说其实是投机——的过程中,要准确的定义市场的状态并不是一件容易的事情,我们通常所说的牛市或者是熊市,都是事后才能知道。比如说在2015年6月份的时候,大多数人理所当然的认为是牛市,即使到了6月底,也仍然有很多人认为是牛市,但是我们事后来看,5178点之后,就不再是牛市了,从实际操作的层面来讲,有人判断跌倒5000点牛市就已经结束了,也有人认为跌倒4000点牛市才结束,甚至有人认为跌倒了3000点的时候才结束。

那么有没有一种办法能够较早的发现市场的上涨可能已经结束,让我们在较好的位置能够离场,或者是能够发现市场可能已经进入牛市,让我们能够较早的进场,或者换一种说法,有没有一种方法能够刻画出市场所处的状态,也就是我们常说的上涨、震荡和下跌。当市场是上涨的时候,大多数人都能够赚钱,即使是普通的投资者能够轻松的赚钱,比如说2006年,2007年,以及2015年的上半年;当市场处于强势震荡的时候,高手能够赚钱,获取alpha收益,比如说2016年,2017年;下跌的时候,几乎没有人能够赚钱,比如说2008年,2015年的7、8、9月份,2016年初的时候。用最简单的话来说,所谓的市场环境模型,就是把最容易赚钱的行情和不容易赚钱的行情区分出来,然后去参与容易赚钱的行情,规避赚不到钱的行情。

经过这几年的研究,我认为是有这样的方法的,这种方法能够在一定程度上刻画市场的环境,我将之划分为上涨市、震荡市和下跌市,最值得操作的市场环境是上涨市,震荡市次之,下跌市则应持有低风险资产(比如货币资产或者债券资产)。对市场环境的刻画,从技术分析的角度我理解为是对大级别的趋势的跟踪,在技术分析的工具箱里,对大级别趋势跟踪的核心工具主要是均线指标和趋势线,趋势线因其主观性较强难以用数据进行刻画,我的选择是均线。均线是跟踪趋势最有效的指标之一,能够很好的反应市场客观真实的状态,且其原理比较简单,在进行数据处理时也非常简单,对我这种小白来说,是可行的。当然,这种方法并不是完美的,它依然存在很多瑕疵,但我认为它并不存在致命的缺陷,其核心作用——刻画市场大级别的趋势——是有效的,能够让我更好的认识市场本身的状态。

具体来看,首先是确定均线的参数,因为是追踪市场大级别的趋势,我选择的是周度的数据,也即是周均线。随后对均线做再处理:对于波动性较小的指数、趋势比较流畅的指数使用简单均线MA,如标普500指数、纳斯达克指数及上证指数等;对于波动性较大的指数,存在较多宽幅震荡式上涨下跌的指数使用加权均线(如EMA、WMA等),如创业板指数、中证500指数及沪深300、德国DAX等。第三步则是将均线进行上下平移,因单根均线容易出现破位的情况(这是由均线的特性决定的),所以需设定一个合理的容错范围,这能够大幅提高均线系统的有效性——从结果来看无论是有效性、回撤控制,还是收益率均有非常明显的提升。最后,市场环境刻画出来之后,则持有处于上涨中的指数——这里主要分为A股市场(按照我的本意,是想把A股的主要指数分为蓝筹风格和成长风格两大类型的,不过在实际的研究过程中,我并未能有效的区分2010年之前的风格,即使是2010年之后的风格轮动更为明显,也不易刻画)和海外市场,如果两者同时处于上涨市,则持有A股市场指数(A股市场弹性更大),如果A股市场所有的指数都处于下跌市,而海外市场处于上涨市,则持有海外市场指数,如果所有的指数都处于下跌市,则持有货币基金(理论上来讲是持有低风险资产,包括货币基金和债券型基金,不过在后面的数据中,为了方便统计,全部都是持有的货币基金)。简单的说,就是谁处于上涨市,就持有谁,如果大家都是下跌市,就拿货币基金。

二、操作过程和结果,及备注说明

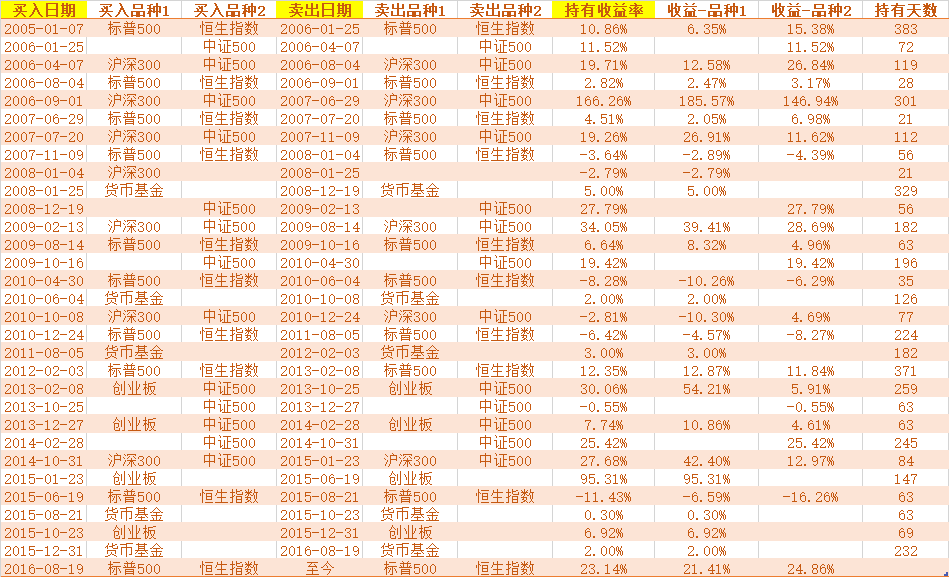

图1就是根据模型操作的整个过程,起始时间是2005年1月。之所以选择这个时间起点,主要是因为沪深300指数和中证500两个重要指数差不多都是在这个时间成立的,沪深300代表蓝筹,中证500代表成长,这是毫无疑问的,我既然不能区分早期的蓝筹成长风格轮动,那就不区分,谁处于上涨市我就持有谁,如果两个都是上涨市,那就各拿一半。2006年,2007年和2009年都是这样处理的。

有一种观点认为,A股市场大小盘的轮动,是在2010年创业板指发布之后才有明显的表现,在这之前两者的差异其实不大,按照这个观点,我以上证指数代表全A股市场,沪深300和中证500代表实际持有指数,也是行得通的办法。

而到了2010年之后,我是根据蓝筹成长风格轮动模型,以沪深300代表蓝筹风格,以中证500和创业板代表成长风格,来持有上涨市的指数。也就是说,当中证500和创业板同时处于上涨市时,则两者各持有50%,2013年就是这样的情况;但是站在2010年的时候,也是创业板刚刚成立的时候,中证500已经是非常具有代表性的指数,而创业板的认可度并不高,因此在处理模型的时候,只持有中证500;另外在2015年上半年,全A股都处于上涨市,我却是仅持有创业板,因为站在2015年的时候,我根据2013的行情我认为创业板才是真正的成长,是市场追捧的风格,创业板的弹性更高,潜在的收益率更高,而在2013年初的时候,我却不能这样做,因为站在2013年初,创业板并没有体现出这样的特征,两者作为差异性较大的成长风格指数,我也不知道谁更合适,那就两者都拿。这就好比站在今天的这个时间,我不会拿新三板指数替代创业板一样,但是未来有一天新三板大涨,受到市场的追捧,成为市场核心指数之一,那么在允许的的条件下我就不能不把它纳入到我的体系来,因为未来是什么样的,我也不知道,只能根据当下的情况,做出判断。这样的处理方法,让我的最终收益率损失超过1000%,但是我认为这更客观。

图1、周度操作过程中表,持有上涨指数

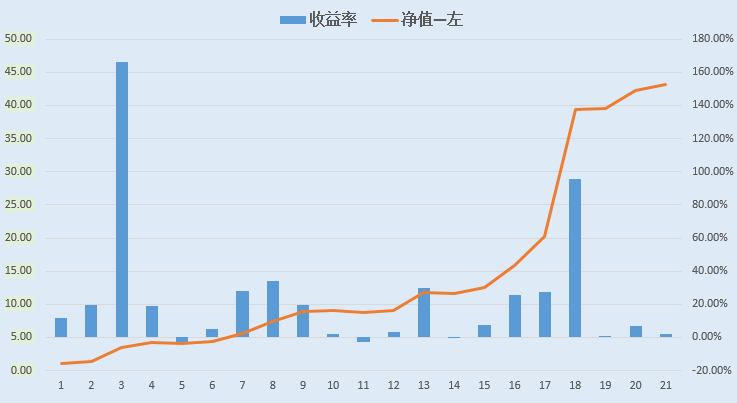

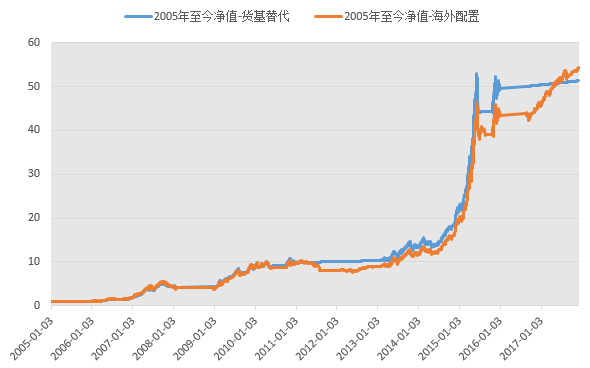

图2、2005年至今净值表现

图3、2010年至今净值表现

看到这样的净值表现,是不是大吃一惊?至少我是的。不仅净值高的吓人,最大回撤也没有超过20%。最大回撤发生在2015年中,A股快速下跌,以尖顶的方式结束上涨市,但海外仍处于上涨市,因此转而持有海外市场指数,结果刚好买在美股的最高点,两者叠加,造成了净值最大的回撤。

仔细的分析其中的归因,可以明显的看到,净值大涨的阶段,对应的是都是A股上涨市阶段,A股无疑是获得这么高收益的核心因素。从图4就可以看到,净值大涨的阶段分别对应2006年-2007年的上涨市,2009年的上涨市,2013年中证500和创业板的上涨市,及2015年的上涨市。其他的阶段,净值表现的实在没什么亮眼的地方。

图4、A股才是业绩表现的核心因素

这能很好的解释为什么上涨市才是最值得参与的行情,从2005年至今,A股经历了4轮上涨行情,操作这4轮行情已经可以获得如此丰厚的利润。必须说明的是,持有的上涨指数,并不是从进入上涨一直持有到上涨市结束,由于均线系统本身的特性,在上涨市过程中,除了2009年的那一波上涨,另外的三轮上涨过程中均出现了多次的破位状况,从上涨市环境进入了震荡市环境,从而导致卖出转而买入海外市场指数,这在最终结果上,极大的拉低了收益率,但换来的是却是回撤幅度得到了更好的控制。

可以看到,由于均线体系本身的缺陷,在操作过程中会出现很多的误差导致最终收益率大幅下降的情况,但某种程度上却能更好的控制回撤水平。没有完美的模型和策略,未来也无从预知,我只能从当时的情况,尽可能从客观的立场做出决策。

三、参与震荡市的方式

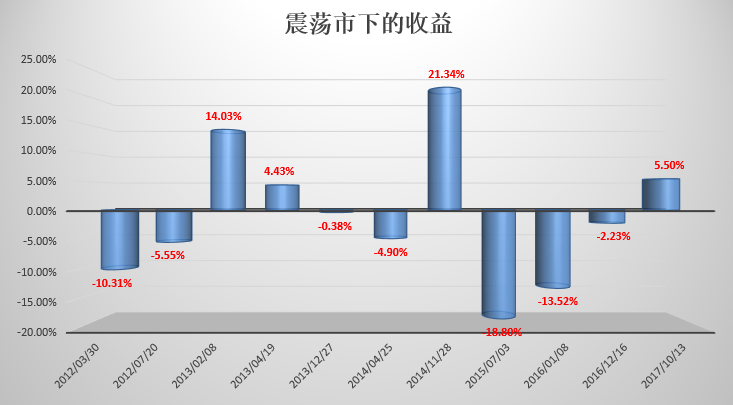

得出上涨市最值得参与的结论,当然是众所周知的结果,熊市是最不值得参与的行情,当然也没问题,但是为什么震荡市也不参与呢?在A股市场有一种说法,震荡行情下才是最考验一个人真正水平的时候。我认同这个说法,震荡行情下,赚的是获取alpha收益,在A股市场上,大部分人都并不专业,充当的是韭菜、炮灰的角色。根据环境模型和风格模型的结果来看,从2011年至今,A股市场有11轮震荡市环境,赚钱的只有4轮,亏损的7轮。指数收益代表的是市场平均水平,但是韭菜的收益通常远低于平均。

图5、震荡市环境下指数的收益状况

备注:数据起始日期从2011年至2017年12月,震荡市下蓝筹成长各持有50%仓位

震荡市,可以划分为强势震荡(震荡向上)、弱势震荡(震荡向下)和横向震荡(水平震荡)。震荡向上的行情倒是具有较大的参与价值,而且震荡向上的行情具备演变为上涨市的可能,但模型本身并不能很好的刻画这三种震荡行情。震荡行情下的走势随机性很强,即使是赫斯特H值也无法捕捉它的规律(当然也做过很多其他的尝试),不过环境模型中的通道上轨可以用来区分震荡向上,通道的下轨可以用来区分震荡向下,但是只能在盘面上主观的去看,我找不到用数据的方式来刻画,并且这种主观的判断的有效性也并未得到验证。

在这种情况下,震荡市不参与是一种妥协,我选股水平一般,大概率我赚不到钱的情况下,当然不参与。

四、关于海外资产配置对净值贡献

根据环境模型操作的过程中,是有配置海外资产的,也有货币基金。海外指数我选择的是标普500,美国是资本主义的老大,美股和欧洲股市的相关性极高——根据相关性模型,美股指数和欧洲多个市场指数的相关性多在0.8以上,因此选一个最具有代表性的指数就足够了。另外环境模型对标普500指数的刻画有效性也比较高,甚至可以说环境模型对标普500的刻画是所有的指数里我最满意的指数之一。然后还有恒生指数。那么持有海外资产的收益状况如何呢?

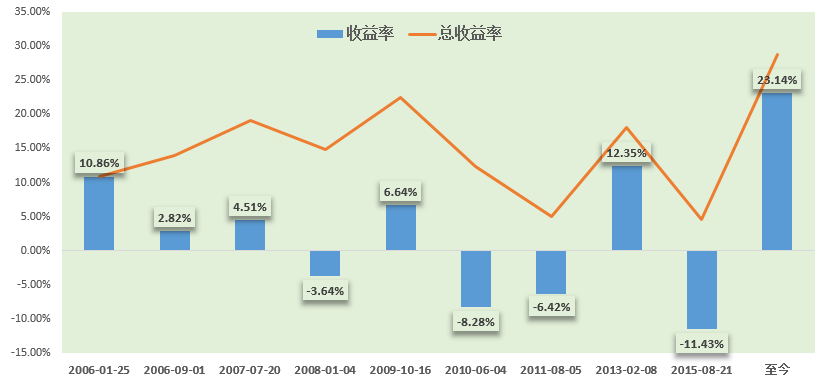

只有在A股没有上涨市的情况下才会持有海外资产。从图6可以看出,2005年至今持有海外指数有10次,有6次赚钱,4次亏钱,如果去除最近的这一次,只有5次是赚钱的,并且利润并不丰厚。最近这一次持有海外指数,是从2016年8月19日开始,是历史上持有海外指数时间最长的一次,而这期间A股的反弹却是以历史上从未有过的缓慢的方式展开的,这是一种新的局面。

从绝对值来看,做海外指数的配置获得的收益其实并不高,这也符合前面所说的模型的收益主要来源于A股。但从图8就可以看出,如果不做海外的指数配置,净值表现无疑有较大的下降,从这个角度来看,海外指数在操作的过程中依然是具有配置价值的。

图6、持有海外资产的收益状况

图7、持有海外指数的阶段

图8、单独只有A股上涨市环境的指数的净值表现

在这里我还有另外的一种想法,如果不做海外的配置,当A股处于下跌市时,用货币基金替代原来的海外指数会是什么样的结果呢?

按照原来的操作,当所有的市场都是下跌市时,是持有货币基金或者是债券基金的,不过出于简单的考虑出发(我也不知道从2005年至今如何分配货币和债基的仓位),我并没有加入债券基金,直接以货币基金的收益替代。我统计了从2005年至今货币基金每年的平均收益,如果我要统计2005年所有的货币基金的平均收益率,则把所有的在2005年1月1日之前成立的货币基金纳入统计范围,在这之后则不纳入统计范围。在这里我再次简化了数据的处理方式,货基过去10多年的平均收益率是3.1%,我固定了货基每年的收益率为2.9%进行计算。

结果看图10,图11。

图9、货币基金每年的平均收益率

图10、2005年至今净值比较

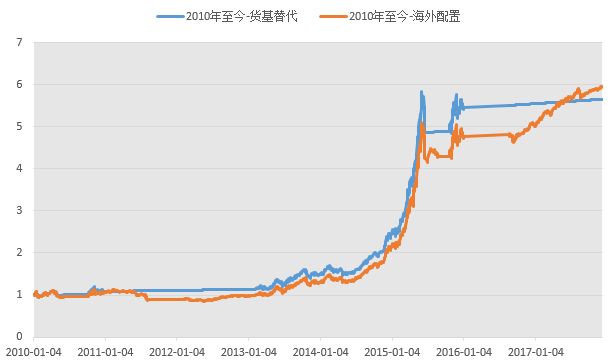

图11、2010年至今净值比较

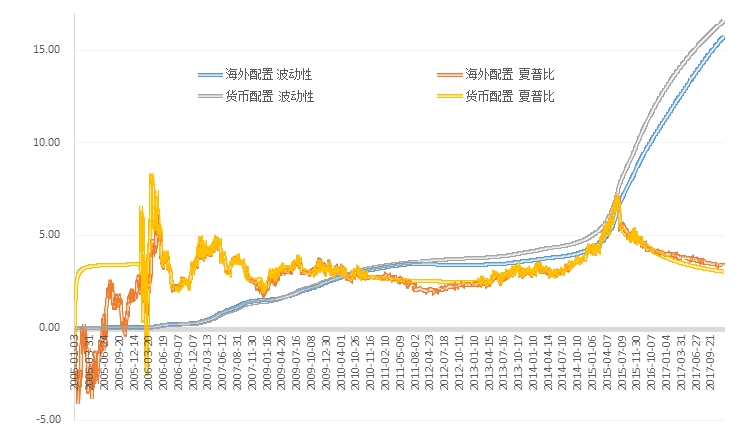

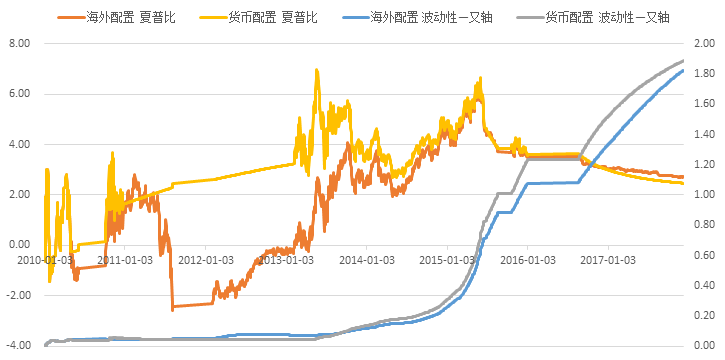

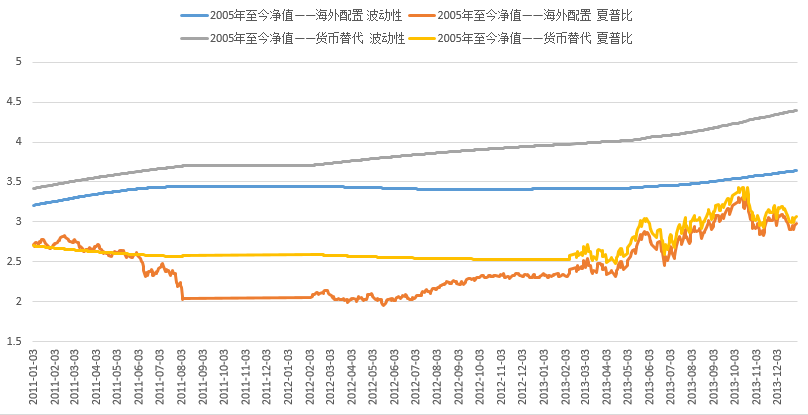

从图10和图11的结果来看,两者的区别不算很大。在前期持有货基显然具有更大的优势,不仅收益更高,回撤也更小,但是从2016年8月之后持有海外指数,收益在今年获得了优势。比较两者的夏普比和波动性,我认为差异也并不大。图14反应的是,以货基替代海外指数,净值的内部波动性也即是相对自身的波动性放大了,但它的波动性绝对值依然小于配置海外指数。

图12、2005年至今夏普比和波动性

图13、2010年至今夏普比和波动性

图14、截取2011年-2013年的夏普比和波动性

结语:

总结起来,我得到的结论是,上涨市是最值得参与的行情,是收益的主要来源,震荡市下的钱并不好赚,至少对我来说很难,按照我的水平大概率亏钱,所以我通常也不做,而下跌市环境下,我赚的是货币基金的钱。我当年还是一个外汇交易员的时候,跟我的学员表述的理念是:交易,应该是轻松的、愉快的、惬意的,交易是一种轻松的、愉快的、惬意的生活方式,我们等待属于我们的机会,市场上的钱是赚不完的,我们也没有能力去赚市场上所有的钱,机会来了我们要敢于下单,胆子要大,心思要细;没有机会就等着,不要强行下单,因为你永远都干不过市场的,我们是来赚钱的,赚不到钱的行情,为什么要做呢?市场一直在那,它又不会跑了。

我认为,这个理念放在A股上,也有它合理的地方。我只是一个普通的市场参与者,在能力一般、运气一般、背景一般的情况下,我该怎么赚钱呢?我的观点是,只做上涨市——就是在大家都赚钱的时候,普通人都能赚钱的时候,也就是时代赋予我们每个人机会的时候,我们要敢于去做,大胆的做;震荡市,是高手的机会,对我这样的普通人来讲,要量力而行,不是自己的就不要强求;下跌市,是市场对每一个人进行清算的时候,正所谓世道有轮回,苍天饶过谁,要坚决的离场,做一个旁观者就行了。做的多不一定赚的多,做得少不一定赚的少,时代给我的,我大胆的要;没有机会的时候,光凭自己的本事赚不到钱的时候,就老老实实的呆着;至于市场还在,机会总是回来的,如果一辈子都不来,那是我们的命。

这是我对这几年的一个总结,这几年一直在做量化的研究,对我来讲更重要的是一个修心的过程,模型做的怎么样暂且不论,但我认为它至少验证了我过去的思想和理念,我认可这样的思想和理念,它会成为我对市场的认知,在这样的认知下它会指导我的行为。想到哪写到哪,有新的补充以后再说,也算是给自己的一个交代。

水晶球APP

高手云集的股票社区

X

公安备案号 51010802001128号

公安备案号 51010802001128号